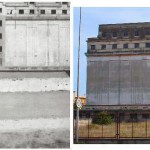

Foggia occupata dagli alleati

L’ultimo strumento dell’era internettiana, facebook, permette, e non solo, di fare nuove amicizie o di ritrovarne di vecchie. A me, molto più “semplicemente”, è capitato di ritrovare una vecchia conoscenza sfogliando un paio di vecchi numeri della bella ed interessante rivista mensile locale “SUDEST, quaderni”.

Lì, fra le eleganti pagine di quella rivista, ho ritrovato il mio professore di italiano, Elio Bellitti, che ebbi durante il corso di ragioneria che per me si concluse nell’estate del 1966 presso l’Istituto Pietro Giannone, allora parzialmente ubicato presso il Palazzo degli Studi, mentre altre classi avevano trovato un appoggio di fortuna in una struttura in periferia, quasi in campagna, tant’è che veniva comunemente individuata e chiamata “la masseria”.

Bella figura di uomo robusto, viso gioviale, un po’ stravagante il prof. Elio Bellitti. Già allora, dai banchi di scuola, si coglieva nel suo dire, nel ragionare delle cose del momento che aveva aderito ed abbracciato gli ideali socialisti. Era un buon professore, ma noi lo vedevamo più come un professore buono a cui, con un pretesto, ad inizio lezione, qualcuno poneva una domanda di attualità, per evitare così una “lezione scolastica” con le inevitabili interrogazioni e ricevere, invece, una “lezione di vita”. Sicuramente, anche se si pensava di essere furbi, il suo lasciarsi conivolgere, coinvolgendoci, rientrava nel suo sistema di insegnamento, nella sua missione.

Non più di questo sapevo e percepivo allora. Oggi ne so un po’ di più. I suoi orientamenti politici vengono confermati dai suoi scritti pubblicati su “Avanti Daunia!”, organo della Federazione Socialista di Capitanata, il cui numero zero, datato 3 marzo 1945, portava sotto l’articolo di fondo la firma di Domenico Fioritto. Il prof. Elio Bellitti, fino a un certo punto dietro lo pseudonimo di Daunetto, porta avanti, da cronista attento, una rubrica “Le vie della città”, che poi muterà il nome in “La voce dell’uomo della strada”.

Proprio da queste cronache emerge il suo attaccamento alla città di Foggia, l’amore per la sua gente. Il momento è particolare, l’immediato dopoguerra, un mondo è crollato e di quello che verrà non se ne sa ancora niente. Così lo sguardo sofferente e preoccupato del cronista Elio Bellitti si sofferma su alcuni aspetti della vita quotidiana. (Raffaele De Seneen)

I bar

Sono stati aperti in tutte le strade della città; nelle strade principali, nelle strade secondarie, nelle strade fuori mano, nelle strade remotissime. Sono fatti tutti allo stesso modo: come su un modello unico standardizzato; di un mobilio sommario e rigorosamente lineare, secondo i canoni della più intransigente estetica novecentesca: un banco di vendita di legno liscio lucidato, dei sedioli scheletrici, qualche piante dura rigida che sembra di metallo. Alle pareti qualche specchio. Dietro il banco una ragazza, vistosa, impiastricciata il viso di rosso, in grembiule nero orlato di bianco. Qualche cosa di mezzo tra la dattilografa e la commessa di negozio.

Sono stati aperti in tutte le strade della città; nelle strade principali, nelle strade secondarie, nelle strade fuori mano, nelle strade remotissime. Sono fatti tutti allo stesso modo: come su un modello unico standardizzato; di un mobilio sommario e rigorosamente lineare, secondo i canoni della più intransigente estetica novecentesca: un banco di vendita di legno liscio lucidato, dei sedioli scheletrici, qualche piante dura rigida che sembra di metallo. Alle pareti qualche specchio. Dietro il banco una ragazza, vistosa, impiastricciata il viso di rosso, in grembiule nero orlato di bianco. Qualche cosa di mezzo tra la dattilografa e la commessa di negozio.

Il proprietario indossa una giacca dalle maniche consumate logore ai gomiti, ciò che denunzia in lui l’ex impiegato delle trecento lire mensili, oppure indossa un vestito che reca qualche macchia d’olio che rivela l’ex autista. In un angolo l’orchestrina: scarsa e poveretta, che soffia e stride ed affanna nello sforzo disperato di esprimere i pazzi motivi dello jazz d’oltreoceano.

Il Bar! E’ la mecca, è la lotteria di Tripoli e Merano, è il sogno favoloso, è la fabbrica dell’oro, è la più invidiata delle umane industrie, è la ricchezza, il fasto, il trionfo! Alla sera, come dei fari sulla gran massa oscura della città, splendono da lontano di una ferma e bianca elettricità. Una gran folla di divise militari s’accalca alla soglia e fa ressa. Dentro si canta si ride e si danza sulla punta vertiginosa dell’ultimo ritmo negro.

Le divise sostano a lungo, ferme sull’orlo del banco. La signorina mesce e sorride. Il proprietario, infaticabile sagace intento, si dà attorno: timido ed affannato, premuroso ed ansioso, mite ed alacre. Ha il volto del segretario che sta innanzi al vescovo in mitria. Sarebbe pronto a gettarsi ai piedi delle divise prono, carponi, trascinandosi in ginocchi, in segno di umiltà e di gratitudine. Alla sera, dopo aver diligentemente formato le pile di carte azzurro rosa, è capace nel cuor suo di maledire le divise che gli hanno rotto lo specchio del locale in un impeto di eccessiva allegria.

Poi le divise si spargono per le vie della città. Hanno un senso lirico della vita. Scomparsa la nostalgia struggente della casa che sta oltre oceano, della moglie lontana; la preoccupazione degli affari interrotti a metà; il fastidio della vita militare! Grande potere del bianco elettrico spirito! Nel sangue è ancora il ritmo dell’orchestrina disperata. Le divise oscillano e traballano sulle ginocchia, roteano su se stesse, fanno grandi gesti annaspanti nel vuoto! Qualche volta fermano i passanti: sono cittadini che tornano frettolosamente in famiglia e portano nascosto in tasca un etto di formaggio o di sardine comperato nella casa misteriosa di un tale che è provvisto di tutto se lo paghi bene. Tornano a casa con la cena in tasca. Incontrano le divise che fanno grandi gesti annaspanti.

Qui sorge un equivoco; il liquore è una sostanza che ha questo di caratteristico: crea nella persona che lo ha bevuto una confusione deplorevole tra la stretta di mano o il buffetto cordiale ed il cazzotto. Allora, in forza dell’equivoco, i cittadini si sentono all’improvviso fatti segno ad una grossa e fitta gragnuola di pugni da parte delle divise. Presi dal terrore si mettono a correre e fuggono a perdifiato fino al portone di casa, svolgono dalla carta il pezzo di formaggio, ma dimenticano di partecipare alla cena. Alle volte i cittadini rispondono con i pugni ai pugni. Cazzottatura generale. Urlo di sirena, corre la polizia dalla testa bianca e rossa. Panico. Grida. Qualche volta sangue. La folla si disperde in preda ad un vago sconforto.

Altre volte le divise, all’uscita dai bar, sono prese dall’idea delle signorine. E’ un’idea come un’altra, ma un po’ più tenace e più pericolosa. Ed allora cercano signorine dappertutto, nelle strade, nei negozi, nelle case. Financo nelle case. E’ un correre, un gridare: è la scalmana della paura e del furore. La gente è presa dallo sconforto.

I bar! Sono come fari alzati nella città. Ad essi accorrono, come a porti felici, gli automezzi carichi di divise, gli automezzi grossi, fragorosi: neri, con occhi incandescenti da belva. Ad essi, ad essi, ai bar accorrono da tutti gli accampamenti, da tutti gli aeroporti, sul far della sera, le divise azzurre, le divise kakì, le divise grigie. La città si punteggia di voci, di canti, di risa, di grida! La città diventa un bivacco! I passanti sono scomparsi!

(Pubblicato su Avanti Daunia! del 3 marzo 1945)

Barber shop

Prima nella città esistevano le Sale da barba e i Saloni. Erano piccolissimi centri di vita paesana: ospitali, cordiali, pieni di conoscenti, con garzoncelli solleciti, con una grande aria di fresco, riposanti. Qui sostavi a tuo agio in attesa di farti radere, leggevi i giornali, scambiavi le impressioni della giornata con il principale, conoscitore di uomini e cose, informatissimo delle vicende cittadine, al corrente della politica, per lo più sentenzioso per una sua piccola e saggia esperienza pratica. Erano piccolissimi centri di vita paesana. Somigliavano un poco alle farmacie. Queste, in verità, più intellettuali con quel senso di alterigia che viene dalla casta privilegiata di chi si tira in disparte, con un’aria cauta di conventicola, con un tantino di critica che qualche volta teneva del corrosivo e del veleno sigillati nello stipo più remoto; i saloni invece ridanciani, faciloni, popolani, con un pubblico vario e mutevole, pieni di cicalecci, di luccichii, di tintinnii. I saloni! Erano una piccola istituzione della nostra vita di meridionali.

Adesso niente di tutto questo. Niente saloni e sale da barba. Adesso Barber-Shop. Sono dei centri cosmopoliti. Ci stanno gli inglesi, gli americani, gli australiani, i canadesi, anche i meticci di tutti i continenti e di tutte le latitudini.

Qualche volta ci sta anche l’italiano. Sta in piedi, in un angolo, guardingo e peritoso, con l’aria di chi chiede scusa, cercando di occupare il minor spazio possibile. I giovani della bottega si danno un gran daffare intorno alle divise: scuotono gli asciugamani, sbattendo forte, spazzolano, s’inchinano, sorridono, dicono: tenchiù ed ochei.

Non si accorgono dell’italiano. Pensa l’italiano: “Mi trattano male perchè pago meno dei militari. Non è giusto. Eppure dovrebbero avere considerazione di me che sono un italiano come loro.” Questo povero uomo, come vedete, è sconfortato: fino al punto di invocare un sentimento di solidarietà nazionale per farsi radere i peli della barba. Il proprietario del Barber-Shop dice: “Pronto!” Un americano si muove dalla parete a cui stava appoggiato, siede sulla sedia girevole, stende le gambe, arrovescia la testa. Il proprietario del Barber-Shop vigila sull’andamento della sua azienda. Egli sta in mezzo alla sala, severo ed austero, con un’aria solenne: una specie di sacerdote magno alla celebrazione di un grande rito. L’italiano pensa: “Ma questo americano è venuto dopo di me ed è servito prima di me.” Poi ha uno scatto di orgoglio nazionale e pensa: “Per la barba voglio pagare cinquanta lire. Devono imparare a rispettarci. Devo far vedere che non siamo da meno degli americani.”

Questo povero uomo, come vedete, è così eccitato che vorrebbe sacrificare una metà della sua giornata di lavoro. In quel momento un ragazzo di bottega prende la lozione che sta nell’angolo della sala: dove si trova l’italiano. Il ragazzo non dice: permesso. Con la mano allontana quella persona in borghese. Richiude la bacheca, dopo aver preso la bottiglia. L’italiano adesso sta in mezzo alla sala. Non sa dove mettersi, adesso teme di dare fastidio. Si sente un intruso. Teme anche che gli americani gli guardino le scarpe che recano un rattoppo sulla tomaia, evidentissimo. Vorrebbe andarsene. Non ha il coraggio di aprirsi il varco tra le divise. Pensa: “Un giorno gli alleati torneranno alle loro case, questi signori barbieri dovranno fare i conti con noi.” Questo povero uomo, come vedete, è così confuso che formula degli assurdi progetti di vendetta. Entra un altro gruppo di divise: ridono, gesticolano, masticano la gomma. L’italiano approfitta di quel momento, apre la porta alla chetichella, piano piano, come un ladro, esce sul marciapiedi. Questo povero uomo, come vedete, è così umiliato, che si rassegna a portare anche quel giorno la barba sul volto.

(Pubblicato su Avanti Daunia! del 17 marzo 1945)

Gli automezzi

Passano gli automezzi per le vie della città. Passano ad ogni ora: di notte e di giorno. Passano di notte e ti sciabolano coi fari per diritto e per traverso o ti ficcano negli occhi e nel petto un pugnale di luce che ti addossa e ti inchioda al muro del palazzo più vicino.

Passano gli automezzi per le vie della città. Passano ad ogni ora: di notte e di giorno. Passano di notte e ti sciabolano coi fari per diritto e per traverso o ti ficcano negli occhi e nel petto un pugnale di luce che ti addossa e ti inchioda al muro del palazzo più vicino.

Se sei in casa e dormi il sonno della tua fatica, tu sobbalzi dal sonno e ti scuoti per il fragore che passa come il tuono. E ringrazi il Signore tu che credevi che fosse una bomba scoppiata nella strada di casa tua. Passano gli automezzi di giorno in lunghe fila, stridendo, come aggirati in un vortice pazzo, in un furioso carosello, fragorosi, frementi di contenuta velocità, in corsa interminabile.

Tu sei preso e assorto come una vertigine. Si leva un nembo di polvere. Tu stai sul marciapiede: passa per la strada la grande bufera. Ma qualche volta vengono sul marciapiedi. Salgono con un balzo di pachiderma tardo, marciano lenti, sobbalzando. Tu pensi: “ma perchè anche sul marciapiedi? Se questi conducenti stessero a Londra oppure a Nuova York non salirebbero sul marciapiedi.” Evidentemente considerano la città come un grosso accampamento militare. Un amico ti dice: “Quanti automezzi hanno gli Alleati! Io credo che ogni soldato possa disporre di un’automobile per proprio conto.” Tu pensi che è vero quello che ti dice il tuo amico e pensi pure che non era giusto che gli Alleati requisissero le nostre automobili e ci mettessero sopra il cofano il disco versicolore o la bianca stella a cinque punte e le usassero per le loro esigenze. Anche perchè – tu pensi – noi non abbiamo nessun mezzo di comunicazione e quelle nostre automobili potevano essere a noi utilissime.

Passano per le strade della città le jeeps: veloci, filando, con un fischio lungo. Recano sul parabrezza dei nomi di donna segnati con bianca vernice. Quei nomi hanno attraversato molte strade della terra: le strade d’America, d’Africa, d’Europa. Nomi di sorelle, di fidanzate? Tu pensi che quei nomi non solo sul parabrezza sono segnati, ma anche nel cuore di chi conduce l’automobile. Tu sei preso da un senso di soavità e di dolcezza!

Passano i truks: pesanti, enormi. Recano una gran folla di operai. Ti sembra che abbiano l’aria rassegnata e stanca di eserciti sconfitti. Si rinnova in te il senso ed il ricordo della nostra disfatta. Passano i truks, le jeeps, gli autocarri, gli automezzi lungo le strade d’asfalto. Ai margini della strada stanno i civili. Fanno segni disperati ai conducenti perchè fermino le loro macchine e li raccolgano a bordo.

Passano le macchine con una gran ventata, con una zaffata di olio combusto, con un gran rombo che scuote lo stomaco e l’anima. Stanno i civili ai margini della strada. Stanno come i pellegrini poveri, come i viandanti sparsi, come i mendicanti. Passano le macchine rombando. Una grande polvere si leva, che ondeggia nel sole, che ti avvolge, che si posa sul bavero del tuo cappotto, sulla tesa del tuo cappello, sulle tue ciglia, sulle tue mani. Ed ancora sul tuo cuore.

Passano le macchine…

(Pubblicato su Avanti Daunia! del 24 marzo 1945)

Sciuscian

Anche i lustrascarpe hanno cambiato nome: Shoe-Shin. Sciuscian!

Prima i lustrascarpe venivano fuori in primavera: sui marciapiedi assolati, agli angoli riposti delle strade, nelle piazze sparse di alberi. Installavano una specie di grosso seggiolone sormontato da un ombrello: qualche cosa di mezzo tra sedia gestatoria e la sedia del cavadenti. Stavano lunghe ore in attesa dei clienti, al sole, come i vetturali sul serpe della carrozza, come i facchini sulle banchine della stazione: quieti tranquilli e forse rimuginavano pensieri e considerazioni: saggiamente, come tutti quelli che vivono ai margini della strada e vedono cose e persone passare ininterrottamente innanzi ai loro occhi.

Prima i lustrascarpe venivano fuori in primavera: sui marciapiedi assolati, agli angoli riposti delle strade, nelle piazze sparse di alberi. Installavano una specie di grosso seggiolone sormontato da un ombrello: qualche cosa di mezzo tra sedia gestatoria e la sedia del cavadenti. Stavano lunghe ore in attesa dei clienti, al sole, come i vetturali sul serpe della carrozza, come i facchini sulle banchine della stazione: quieti tranquilli e forse rimuginavano pensieri e considerazioni: saggiamente, come tutti quelli che vivono ai margini della strada e vedono cose e persone passare ininterrottamente innanzi ai loro occhi.

Adesso i lustrascarpe hanno abbandonato la vita contemplativa. Sono dinamici, vigili, attenti: come in agguato, pronti al richiamo e all’invito. Gridano forte: Sciuscia, sciuscian! Come venditori di caldarroste o di sorbetti. Picchiano forte col dorso della spazzola sul legno della sedia. Fanno chiasso in tutte le ore: strepitosi e petulanti. Prima tu non li vedevi. Anzi dovevi cercarli in caso di bisogno. Ora sono diventati elementi essenziali della vita delle strade.

Ci sono Shoe-Shin di tutte le specie: uomini e donne, giovani e vecchi. Stanno chini ai piedi delle divise, gli occhi fissi alla punta delle scarpe e lavorano veloci di braccia: puliscono, forbiscono, lucidano, con spazzole e spazzoline e strisce di stoffa. Ogni tanto levano la testa a guardare se altri clienti sono presso il seggiolone, in attesa del turno. Instancabili sono, e fanno pensare ai lavoratori dalla fatica assidua, quella segnata dal ritmo della necessità imprescindibile: ai mietitori dal gesto uguale ininterrotto, al minatore dal gesto eguale indefesso.

Ci sono Shoe-Shin di tutte le specie: uomini e donne, giovani e vecchi. Ma ci sono anche i ragazzi: ometti e fanciullette. Si sfacchinano essi in questo grosso lavoro senza riposo; si fan pallidi di stanchezza e di affanno. Sono piccoletti e per questo – io credo – fanno pena. Specialmente quando li vedi ai piedi di certi negri dai torsi possenti, ai piedi di qualche grosso ragazzone americano o inglese. Certamente fanno pena. E forse anche onta.

Fanno pena ed onta perchè sono costretti a lavorare così duramente, essi che sono ancora teneri d’infanzia. Fanno onta e pena anche per un’altra ragione: ragione piccola, sottile, inconfessata. Ecco: perchè imparano a stare curvi, a stare chini, a stare proni. Perchè imparano a stare ai piedi della gente. Ecco, io non voglio drammatizzare, in questi corsivetti svagati ed improvvisati, ma penso che i nostri ragazzi non dovrebbero imparare questo atteggiamento di umiltà e di servitù. E’ come un simbolo, è come un presagio, è come una condanna questo atteggiamento dei nostri ragazzi di star chini ai piedi delle divise.

Non voglio drammatizzare, ma ecco, voglio dire che noi dobbiamo disperdere il presagio, non dobbiamo accettare la condanna. I nostri ragazzi, i nostri figli (cioè la generazione che vien su) non devono stare ai piedi di nessuno. Ecco: questo dipenderà molto da noi grandi. Dipenderà da quello che sapremo fare in questo periodo difficile della nostra vita.

(Pubblicato su Avanti Daunia! del 7 aprile 1945)

Salve, miss!

Salve, Miss! Vi vediamo percorrere le vie della nostra città, chiuse nei vostri abiti grigi, ogni giorno, a tutte le ore, rapide, elastiche, con viso attento ed assorto.

Salve, Miss: misericordiose sorelle dei vostri feriti, conforto e sorriso dei vostri soldati, gentili guerriere delle vostre armate. Siete venute di lontano, molto lontano. Avete valicato l’oceano in grande nave. Noi vi immaginiamo sul ponte della nave, mentre calava la sera sul mare ed eravate pensose della patria lontana, della casa, della famiglia. Poi un giorno, un giorno di sole, siete scese su una nostra spiaggia e vi siete guardate intorno.

Cercavate l’Italia. Cercavate l’Italia favoleggiata, odorosa di mare, piena di cieli, l’Italia dalle bianche città, dalle azzurre montagne, colma di giardini: l’Italia dolce fervida aurea. E non l’avete trovata. Non potevate trovarla, Miss. Quell’Italia non è più. Oggi l’Italia è una terra magra, trista, bruciata fin nelle midolla dalla vampa della guerra. E’ un corridoio irto, nero, fragoroso di armi.

Le nostre città, Miss? Le nostre città dalle piazze gloriose, dalle fontane doviziose, dai palagi sontuosi, le nostre città ora fumano delle nere rovine nei cieli che si sbancano!

Le nostre donne, Miss? Le ridenti amorose donne italiane? Ma sono deserte ora in un cerchio di silenzio, scavate le guancie, gli occhi fissi, mentre una corona di piccoli è intorno. Pensano a qualcuno che non tornerà mai.

I nostri giardini? I rosei canori giardini italiani? Ma sono diventati sterpeti duri sterili, lande infeconde.

E’ la guerra, Miss! Terribile cosa: distrugge l’altare che attendeva le spose, che attendeva la gente povera che prega; distrugge la casa che ci attendeva la sera, ogni sera; distrugge le persone care che ci accoglievano sorridendo dopo la fatica. Terribile cosa, la guerra!

Come poteva l’Italia, che era bella come la statua dell’artefice insigne, che era dolce come l’isola in primavera, che era gentile come il pesco in fiore, come poteva l’Italia rimanere dopo tanta guerra? E la sua bellezza: è distrutta!

Adesso voi camminate con vostro elastico passo tra le macerie d’Italia. Certo portate con voi, nel cuor vostro, il tormento sottile per questa distruzione. E forse questo tormento ancora durerà in voi, quando sarete tornate alle vostre città dalle infinite strade rettilinee, dai grandi palazzi intatti; quando sarete tornate nelle vostre case tranquille.

Altri, prima di voi, in tempi ormai remoti, tornando dalla nostra terra, ha raccontato felicemente dell’Italia e delle sue cose, ma voi tornando racconterete una storia ben triste! Ecco, e raccontando non dimenticate di dire (voi che nella vostra dolce femminilità non farete questioni di politica internazionale), non dimenticate di dire ai vostri connazionali che dall’altra parte dell’oceano esiste un popolo sventurato, che, pur nella sua sventura, conserva la sua grande anima di una volta; non dimenticate di dire che nella nostra terra, sotto la stessa zolla, dormono insieme il sonno degli eroi i nostri fratelli ed i vostri fratelli caduti gli uni a fianco degli altri per il grande amore degli umani ideali, non dimenticate di dire che noi qui in Italia amiamo oggi le nostre rovine più dei nostri monumenti insigni, perchè quelle rovine sono più gloriose dei monumenti, perchè quelle rovine sono il segno della nostra libertà.

(Pubblicato su Avanti Daunia! del 14 aprile 1945)

I nostri soldati

Nelle giornate tragiche del nostro armistizio i soldati d’Italia, abbandonati e traditi dai loro capi che furono presi dall’ansia di trovare scampo e salvezza; investiti all’improvviso e proditoriamente dalla furia nazista, indecisi tra la resa e la lotta scompaginarono. Si sparsero per le campagne, si sbandarono per le vie dei monti e delle valli, si sbandarono nelle città.

Passavano, passavano: laceri, pesti, famelici; e la disperazione li menava e li urgeva. Passavano in istrani travestimenti, mezzo militari e mezzo pastori, mezzo militari e mezzo operai. Peregrinarono di città in città, , un po’ lavoratori e un po’ accattoni – andarono di strada in strada a gruppi ed a squadre, un po’ combattendo, un po’ nascondendosi – bande di guerriglieri, soldatini di ventura, partigiani dell’imboscata e della scaramuccia.

Molti si fermarono nella nostra città, dopo la liberazione della piana di Puglia. Si compaginarono, si ricostruirono in corpi. E prestarono servizio con gli Alleati. Andavano per le strade nostre vestiti di panno verde, dimessi silenziosi con un senso di profondo scoramento. Ad essi doleva il cuore per la disfatta patita, per la patria umiliata, per la famiglia lontana al di là della linea di fuoco. Prestarono servizio con gli Alleati: servizio di manovalanza e di vigilanza, un servizio piccolo, umile, oscuro, accessorio, di seconda mano. Ad essi il cuore doleva perchè si credette, e noi lo credemmo, che fossero stati ridotti in servitù, che fossero ridotte al ruolo di ordinanze. Portavano le salmerie, conducevano automezzi, montavano la guardia ai campi e agli attendamenti. Passavano per le nostre vie, muti, chiusi in lor silenzio distante, forse ostili, e nell’anima avevano una punta di acerbo risentimento verso tutti. Passavano accanto a loro le divise degli altri soldati, di quelli venuti d’oltre mare: passavano in automobile, ridenti, e fidenti, sicuri e vittoriosi, ai nostri fratelli il cuore doleva di umiliante orgoglio.

O nostri fratelli, poveri soldati d’Italia, non servitù era quella resa ai popoli vittoriosi. Non sentitevi umiliati. Il vostro era un lavoro reso all’Italia, il vostro lavoro ha avuto ed avrà il suo giusto riconoscimento. Così voi avete servito la patria. E la Patria si serve in eroismo ed in umiltà.

Poi venne un giorno nuovo. Nell’Italia occupata i nostri soldati, che avevano dimenticato le battaglie del Piave e dell’Isonzo, del Carso e di Vittorio Veneto, i nostri soldati insorsero a furia, ed assaltarono le falangi naziste e dettero addosso al nemico e ruppero le linee e spezzarono le difese e liberarono le città.

Un fremito corse per tutta l’Italia. Ecco: ed i nostri fratelli di quaggiù, quelli che avevano fatto servizio di manovalanza, e vigilanza, quelli che non avevano potuto combattere, quelli che erano rimasti in panno verde, mutarono volto ed anima, parvero rinnovati e trasfigurati. E levarono il capo dimesso, dimenticando l’umiliazione e la tristezza, si risentirono figli d’Italia, capirono di aver ritrovata la virtù magnanima della loro gente: la dignità del loro popolo. E guardarono dritto negli occhi le divise vittoriose venute d’oltre mare, come si guarda il compagno d’armi e l’alleato coraggioso.

(Pubblicato su Avanti Daunia! del 12 maggio 1945)

I signori del mercato

I signori del mercato. Si pensa ai grandi creatori dell’industria, ai grossi commercianti, agli esportatori di merci. Si pensa ai vasti uffici pieni di contabili, di spedizionieri, di impiegati. Niente di tutto questo.

I signori del mercato sono delle persone modeste. Non hanno uffici, non hanno impiegati, non hanno spedizionieri, non hanno libri di commercio: Sono piccole e modeste persone: però ad esse è legata a filo doppio la tua fame e la fame della tua famiglia. Per mangiare devi recarti alla loro sede.

Abitano in vicoli remoti, negli angiporti lontani, nelle straducce fuori mano. Hanno una casa meschina, angusta, male odorante, ingombra di di vecchi mobili, piena di panni sporchi, umida e nera. Sono forniti di tutto: sigarette, scatole di carne, zucchero, caffè, farina bianca, salsa di pomodori, pepe, formaggio, calze, mutandine, magliette. Queste case stanno tra gli empori commerciali, le botteghe di generi diversi ed il banco del rigattiere. Trovi tutto quello che vuoi; ad una piccola condizione: che paghi tutto quello che vogliono.

In queste case è un assiduo andirivieni: la gente s’avvicina prudentemente, fa capolino cauta e silenziosa, entra rispettosamente, fa qualche gesto allusivo, dice qualche parola convenzionale. Si ha l’impressione che si compia un piccolo rito misterioso: tutto si svolge in un’aura di arcano. Quelli che stanno dentro, i venditori, i signori del mercato, hanno atteggiamenti ascetici di chi si è dato alla vita contemplativa; i gesti sono lenti, pacati, quieti e creano tra loro un’intesa di cui ti sfugge il significato intimo. Pare di assistere alle pratiche taumaturgiche per la creazione del miracolo. Ed ecco, all’improvviso, il miracolo: una scatoletta di carne appare fuori. Tu la prendi e ti pare di aver fatto una grande e meravigliosa conquista.

Si ha l’impressione, stando in queste case, di trovarsi in un posto dove si fanno i sortilegi e le fatture; nei posti dove stanno le pitonesse che predicano la sorte e la ventura, le cartomanti che nel colore e nelle figure delle carte leggono l’avvenire: Ed, infatti ecco: la scatoletta di carne è la tua sorte e la tua ventura, è l’avvenire tuo e della tua famiglia.

Il danaro che paghi? “Ma che vale più il danaro!” dicono i signori del mercato. Sei un uomo fortunato! Senza quella scatoletta come avresti fatto a schiacciare la tua fame? Devi essere grato ai signori del mercato! Intanto la gente va e viene ininterrottamente. E’ un flusso assiduo e costante. Però non v’è ressa, nè tumulto: tutto si svolge con pacatezza e silenzio.

Qualche volta capita un signore, vestito decentemente, con una certa aria di distinzione, di modi urbani: uno di quelli, certo, che vivono di stipendio. Vuol comprare qualche cosa per i figli che torneranno da scuola. Ecco: il signore aspetta, paziente, il suo turno, non si muove, non fa motto. Poi quando è solo, s’avvicina sorridendo come per propiziarsi le simpatie del venditore, parlotta piano, domanda qualche cosa. Il venditore ascolta, poi risponde. Il signore resta perplesso, poi riprende il discorso come se volesse convincere. L’altro, il venditore, impassibile, senza aggiungere parola, fa di no con la testa due volte. Il signore esce dalla casa, s’allontana a capo chino, camminando piano: pensa ai figlioli che torneranno dalla scuola.

(Pubblicato su Avanti Daunia! del 26 maggio 1945)

I “guaglioni”

I nostri “guaglioni” erano un po’ come gli scugnizzi napoletani. Questi più pronti e spericolati, tutti frizzi e lazzi, lesti di piedi ed acuti di lingua; i nostri più tardi e più impacciati, un tantino timidi e qualche volta anche pensosi e restii, come si conviene ai ragazzini di provincia. Avevano le loro insorgenze ed ostinatezze, le loro furiette e scapigliatezze, ma andavano a scuola o al lavoro con una certa assiduità. Vivevano un poco in casa presso la mamma ed un poco fuori con i compagni di giuoco; un poco lavoravano e molto ruzzolavano. Adesso, ecco, sono molto cambiati!

I nostri “guaglioni” erano un po’ come gli scugnizzi napoletani. Questi più pronti e spericolati, tutti frizzi e lazzi, lesti di piedi ed acuti di lingua; i nostri più tardi e più impacciati, un tantino timidi e qualche volta anche pensosi e restii, come si conviene ai ragazzini di provincia. Avevano le loro insorgenze ed ostinatezze, le loro furiette e scapigliatezze, ma andavano a scuola o al lavoro con una certa assiduità. Vivevano un poco in casa presso la mamma ed un poco fuori con i compagni di giuoco; un poco lavoravano e molto ruzzolavano. Adesso, ecco, sono molto cambiati!

Da quanto tempo io non vedo un gruppo di ragazzi, come prima accadeva, in grembiulino nero, su cui era scritto al sommo del petto il nome e cognome in lettere di cotone rosso, e con la cartella dei libri a bandoliera? Da quanto tempo?

Dove sono andati quei ragazzini? Tu pensavi, guardandoli, alla fanciullezza tua e ti ricordavi del libro “Cuore” e di Pinocchio e di Giannettino. Da quanto tempo non vedo un gruppo di fanciulli, come prima accadeva, sostare nell’atrio della scuola, con i libri aperti nelle mani per la ripetizione dell’ultima ora in attesa della campanella. E dove sono quei ragazzini che sostavano innanzi all’ingresso delle sale cinematografiche, ove tra un momento sarebbero impazziti di entusiasmo e di grida innanzi alle equestri e mirabolanti gesta di Tom Mix? E quegli altri ragazzini coi capelli bene ravviati, lucidi, con aria di signorini, che passeggiavano compostamente lungo i viali della nostra “Villa”, ragionando con sussiego dei problemi della vita che incominciavano ad affacciarsi al loro spirito? E quegli altri che si ubriacavano di passione per le corse di bicicletta o le partite di pallone, e seguivano le cronache sportive con grandissima ansia? Dove sono tutti questi ragazzi? Possibile che la guerra li abbia tutti persi ed inghiottiti?

Un’altra specie di ragazzi si è sostituita a quella precedente. Una specie di ragazzi torvi, taciturni, silenziosi, con qualche cosa di subdolo e di obliquo. Un’altra specie di ragazzi: non hanno gli occhi limpidi e nell’atteggiamento e nei modi hanno un so cosa di ansioso e di convulso, come di chi sta sempre pronto e vigile per ghermire e per afferrare qualcosa. Pare come se vivessero in agguato. Sono sempre alla caccia di sigarette e di ciengum e di caramelle e di scatolette di carne . Hanno qualcosa dell’accattone e del lestofante. Stanno sempre dietro ai soldati.

Anche noi! Anche noi, nella nostra fanciullezza eravamo dietro ai soldati. Anzi noi giocavamo a fare i soldati. Si amavano le divise ed i berretti gallonati, ed in quest’amore c’era qualcosa di fervido e di luminoso, che era molto vicino all’amore per la Patria, all’entusiasmo per la bandiera, all’adorazione per l’eroe. A noi ci raccontavano la storia della “piccola vedetta lombarda”, del “Tamburino sardo”, del “Figlio del reggimento”. Ricordate? Noi piangevamo ad ascoltare quelle storie.

E questi nostri ragazzi di adesso? Stanno sempre dietro ai soldati, ma offrono servizi come servitorelli, ma chiedono qualche cosa come i pitocchi, ma vanno sempre in giro come vagabondelli. Rivendono quello che riescono ad ottenere. Fanno il commercio. Hanno acquistato il senso della speculazione. Sembrano piccoli sensali di piazza. Ed hanno ancora nei loro modi qualche cosa di ambiguo, qualche cosa di esperto, come di persona viziosa.

Questi ragazzi dicono alle divise: “Segnorina?” Che parola terribile sulle loro labbra! E sanno di offrire, qualche cosa di ghiotto, di prelibato, di proibito – “Segnorina?.

Essi conoscono il senso di questa parola….

(Pubblicato su Avanti Dauinia! del 9 giugno 1945)

I prigionieri

Tornano. Tornano alla spicciolata, ad uno ad uno, con mezzi di fortuna, dopo il pellegrinaggio lungo e doloroso. Attraversando l’Italia hanno visto le città percosse e distrutte: il cuore ad essi si stringeva nella tema di non ritrovare la casa, tornando.

Tornano: compaiono all’improvviso nella loro casa, dopo anni di assenza. Ecco: la mamma sfaccenda in cucina ed è assorta in un pensiero suo assillante; ode rumore per le scale, alla soglia, poi si sente chiamare. Sull’uscio è un giovane di bianco viso, con gli occhi sgranati, lacero di vestiti, con le braccia tese.

Il figlio? Chi dirà l’urlo della mamma e l’abbraccio frenetico ed il pianto dirotto? I cari si fanno intorno. Sta il prigioniero in piedi, smarrito, e sente tornare l’amore nel petto, sente tornare il suo cuore, sente rifluire il pianto agli occhi dopo la crudezza della vita spietata, e la solitudine e la lotta, sente, sente tornare l’umanità sua che pareva andata, andata per sempre negli anni feroci.

Partirono qualche anno fa, pazienti e dolenti, abbandonarono la casa che seppe il loro amore ed il riso di figlio; la madre che benedisse piangendo; la città che li aveva visti nascere e crescere ed operare; gli amici, le care abitudini, il lavoro quotidiano. Andarono lontano in contrade estranie e non sapevano il perchè della guerra e la ragione della lotta e non avevano nel cuore l’ideale che conforta e consola anche quando si deve andare a morire.

Molti di essi non torneranno. Resteranno lassù o laggiù, sepolti sotto poca terra, nella landa tedesca o nel deserto assolato: forse una croce è sul cadavere solitario. Veglierà la croce a lungo un pensiero di mamma lontana, fino a quando la mamma si spegnerà nella casa sua deserta; veglieranno la croce le altissime stelle di notte, le stelle che non si spengono mai.

Tornano. E trovano la città distrutta, la casa squarciata, la suppellettile dispersa. Molti non trovano la persona a cui pensarono sempre di notte e di giorno, nella prigionia lunga. O nostri fratelli reduci, voi vedete in che stato noi siamo ridotti. Noi possiamo offrirvi solo il nostro affetto e la nostra gratitudine. E niente altro. Dopo l’onta e la disfatta, dopo la fame e gli stenti, dopo l’oltraggio e le percosse, qui, tra noi, v’aspetta altro dolore. E voi non lasciatevi prendere dallo sconforto e dalla esasperazione.

Venite in mezzo a noi, come fratelli, ed insieme, amorosamente, per la nostra dignità di cittadini, per il nostro orgoglio di uomini, per l’amore della nostra famiglia, rifacciamo la strada della nostra città, alziamo il muro della casa, ricostruiamo il campanile dei nostri avi. Il nostro dolore, pur tra le rovine, potrà sorridere se dopo una giornata di lavoro ci ritroviamo sulla soglia della nostra casa rifatta, ove i nostri bambini, i nostri vecchi, le nostre donne potranno trovare ricetto ed asilo.

(Pubblicato su Avanti Daunia! del 7 luglio 1945)

- Scatti americani di allora

- Scatti americani di allora

vedi anche:

Un racconto di quei giorni