I giochi a Foggia

I giochi hanno sempre rappresentato la prima forma di socializzazione per cui restano indelebili nella mente di ogni bambino “adulto” e per cui è facile parlare anche con una persona anziana e riuscire a conoscere perfettamente le regole di ciascun gioco. Erano per lo più giochi semplici, con mezzi ancor più semplici e si svolgevano all’aperto negli ampi spazi che una città, non ancora motorizzata, lasciava all’inventiva infantile. Siamo lontanissimi dall’era del gioco elettronico ma il gioco è sempre stato gioco per cui l’entusiasmo dei ragazzi è sempre stato lo stesso o dinanzi ad una modernissima consolle elettronica o rincorrendo una semplice palla di pezza. Cercherò di inserire un po’ alla volta i giochi che hanno caratterizzato l’infanzia e l’adolescenza degli adulti di oggi:

U’ tùcche

Propedeutico ad ogni gioco e parte integrante dello stesso era ” u’ tùcche “, il tocco, la conta fatta per stabilire compiti, funzioni, precedenze, per formare le squadre che dovevano scendere in competizione ed evitare, già dall’inizio, incomprensioni, proteste, tafferugli che spesso, comunque, non mancavano nel corso e alla fine del gioco trasformando il campo di gioco, appunto, in campo di battaglia.

La conta più semplice e sbrigativa, se i partecipanti al gioco erano solo due, era “a pàre e dìspere”. Dopo la preventiva scelta fra il pari (numero) e il dispari, i giocatori, contemporaneamente esprimevano dei numeri con le dita della mano destra (ammenocchè mancini) prima opportunamente tenuta nascosta dietro la schiena. La somma delle dita delle due mani automaticamente stabiliva a chi toccasse iniziare il gioco.

La presenza di più giocatori indirizzava verso altre forme di conta come quella che li vedeva messi in circolo e contemporaneamente, al comando “Tùcche a me, ùne, dùije e trè” tutti mostravano le dita di una mano che esprimevano un numero da uno a cinque. Dopo una veloce sommatoria chi si era incaricato di fare la conta diceva: “Da me sòpe a te”, indicando il compagno alla propria destra, così la conta iniziava in senso antiorario fermandosi sul giocatore a cui corrispondeva il numero della sommatoria.

Altro metodo utilizzato, più gentile e quindi più affini e consono alle femminucce, era la conta, sempre in senso antiorario, con il dito indice di chi la conduceva che indicava i giocatori uno di seguito all’altro e portava il tempo di una cantilena. Per esempio:

Gallina zoppa zòppe

quanda pènne pùrte ‘n còppe

e ne pùrte vintiquàtte

ùne, dùije, tre e quàtte

Alla làmbe alla làmbe

a chi mòre e chi càmbe

……..

Ambarabà cicci coccò

tre civette sul comò

che facevano l’amor

con il figlio del dottor

il dottore si ammalò

ambarabà cicci coccò

Cecerenèlle tenève tenève

nen sapève che tenève

Cecerenèlle tenève nu gàlle

tùtte ‘a nòtte ijève a cavàlle

……

Alla fine: “Sòtte a chi tòcche!!” e il gioco aveva inizio.

Mazze e bustikke

Probabilmente questo è il gioco da sempre più popolare a Foggia: lo hanno praticato due o tre generazioni fin tanto gli spazi aperti lo hanno consentito. Ci si affrontava l’uno contro l’altro o una squadra di due o tre persone contro un’altra. Per giocare ci voleva la mazza (che fungeva da mazza tipo baseball) e “‘u bustikke”, un pezzo di legno con le estremità affusolate (che rappresentava, considerando sempre il baseball, la palla). Ovviamente, per giocare, bisognava lanciare ‘u bustikke con la mazza: e come si faceva? Posizionata una piccola pietra per terra, su di essa si sistemava scrupolosamente la mazzarella avendo cura di poggiare una punta per terra in maniera da ottenere una certa inclinazione; poi si dava un colpo secco con la mazza sull’estremità più alta d’u bustikke in maniera da farlo alzare e successivamente, mentre questo scendeva per cadere a terra, si dava un colpo, sempre con un movimento tipo baseball, in maniera da lanciarlo il più lontano possibile. Ma vediamo di stabilire quali erano le regole: innanzitutto si sceglieva ” ‘u catarron'” che era la base: di solito si posizionava dove c’era un tombino in maniera tale da sfruttare il naturale avvallamento creato dal tombino stesso. Dal “catarron'” si misurava il campo: si stabiliva dove era la zona da 10 punti , da 20, e così via fino ai 100 punti; i punti, in verità, rappresentavano di quante mazze ci si allontanava, o meglio, la mazza rappresentava l’unità di misura di lunghezza anche se, per non perdere tempo, ci si orientava ad occhio. Quindi la squadra 1 cominciava a lanciare dalla base e a ruota tiravano tutti i suoi componenti in maniera che il secondo giocatore, sempre della squadra 1, partisse dal punto dove era arrivato con il lancio il primo giocatore e così via. Quando tutti i componenti di una squadra avevano lanciato, si vedeva dove era arrivato ‘u bustikke con l’ultimo tiro e, sempre in base alla lontananza dal “catarrone”, si assegnavano i punti. A questo punto il giocatore della seconda squadra prendeva ‘u bustikke e, sempre da quel punto, cercava con la mano di tirare verso il catarrone per prendere la mano: si stabiliva quale era l’area massima intorno alla base entro la quale doveva arrivare ‘u bustikke per cambiare di mano (di solito entro i 10 punti). Se il lancio faceva capitare ‘u bustikke nel catarrone (impresa difficile), la squadra il cui giocatore aveva fatto il lancio perfetto vinceva la partita mentre se capitava entro i 10 punti toccava alla seconda squadra partire dalla base. Se invece ‘u bustikke arrivava fuori dai 10 punti, si misurava la distanza dal catarrone e si assegnavano i punti alla prima squadra. Però, quando il giocatore lanciava ‘u bustikke con la mano, il giocatore della prima squadra che per ultimo aveva tirato con la mazza, poteva, sempre con l’aiuto di quest’ultima, prenderlo al volo e lanciandolo lontano attribuendo alla sua squadra i punti previsti per il suo lancio e quindi il giocatore della seconda squadra riprovava. Quando con il lancio raggiungeva o superava il limite del campo (100 punti) si diceva che si era preso ‘u bigliett’ (si era fatta una specie di strike). Le discussioni spesso nascevano dal fatto che, chi lanciava ‘u bustikke con la mano si lamentava quando il giocatore con la mazza era troppo vicino al catarrone e gli impediva di tentare di conquistarlo; altre problematiche erano legate alle teste rotte ai passanti ( i giocatori erano sempre attenti) e ai vetri rotti alle porte e finestre soprattutto ai pianterreni. Saremmo curiosi di sapere se anche altrove esisteva un gioco simile con più o meno le stesse regole simile e soprattutto se è più antico il baseball o “mazza e bustikke”

I pallùcce

Il gioco delle biglie ( pallùcce ) è un gioco che ha coinvolto la totalità dei ragazzini di un tempo e, se via via è andato scomparendo, questo è dovuto soprattutto al fatto che sono progressivamente scomparsi i “campi di battaglia” e cioè i campi in terra delle periferie dove si giocava appunto con le biglie oppure, posizionando quattro v’ricciùne a fare i pali delle porte,si organizzavano partite con il pallone (le famose “scartatelle”).Questi spazi hanno rappresentato la palestra per tanti ragazzi sino agli anni 70 quando i giardini e l’asfalto hanno preso il sopravvento sugli spazi destinati al gioco spontaneo. Ma veniamo al gioco delle biglie: si giocava con vari tipi di palline normalmente di vetro, ma c’erano anche quelle di ceramica bianca (chiamate crocis) che normalmente erano le più pregiate e le nerine chiamate così per via del loro colore; vi era una classificazione delle biglie anche in base alla grandezza per cui esistevano i’ mezzàne e i’ mezzanélle; si realizzavano infine le “mastacchiotte” che altro non erano che le biglie di vetro (normali, mezzàne e mezzanélle) le quali venivano rese ruvide strisciandole sull’asfalto ponendole sotto la scarpa: nella immaginazione dei bambini questa pratica rendeva la pallina più capace, diremmo oggi più “aereodinamica”, in pratica era un vezzo ed il possessore di una “mastacchiotta” mostrava fiero ai compagni il proprio lavoro stando però attento a non metterla in gioco se non estremamente sicuro di vincere per non perderla con l’avversario; infatti difficilmente si giocava “alla finta”, il gioco delle pallùcce era soprattutto “alla vera” e prevedeva di dover consegnare la propria biglia all’avversario in caso di sconfitta.

Quali erano le regole del gioco?

Innanzitutto si scavava u’ càcce (italianizzato il caccio) che era un buco delle dimensioni di un pugno della mano, ci si allontanava e da una distanza di 6-7 metri si lanciava la pallina e la progressiva vicinanza dal “caccio” determinava chi tirava per primo sino a chi tirava per ultimo.

Come si tirava la pallina?

si puntava il dito mignolo sinistro nel punto dove stava la pallina, si protraeva in avanti la mano e soprattutto il pollice, poi il mignolo della destra toccava il pollice della sinistra e quindi anche la mano destra si protraeva nella direzione verso cui indirizzare la pallina che, posizionata all’interno dell’indice e del medio destro, veniva lanciata grazie alla forza del pollice (la procedura é più facile ad eseguirla che a spiegarla).

Quale era lo scopo del gioco?

Ciascun giocatore doveva progressivamente eliminare gli avversari colpendoli con la propria pallùccia; per far questo bisognava diventare “cacciatore”, cioè entrare nel caccio: infatti i giocatori partivano tutti “alliviotti” (sono i piccoli degli uccelli) e solo entrando nel caccio si conquistava il privilegio di colpire la pallina avversaria.

Infatti la prima cosa che faceva il giocatore che aveva conquistato il caccio era quella di cercare subito di colpire un’altra pallina; succedeva spesso che, se le palline avversarie erano troppo lontane, il giocatore appena diventato cacciatore dichiarava:”caccio e proprio” cioè “sto fermo un turno”, aspettando una soluzione più favorevole. Gli avversari avevano due possibilità: o si mantenevano lontani dal neo-cacciatore in attesa che fosse lui ad uscire dalla “tana”, oppure tentavano con un sol colpo di entrare nel caccio, manovra vincente perchè questa mossa determinava la sconfitta di chi aveva dichiarato il caccio e proprio. Questa era l’unica maniera per far vincere un alliviotto su un cacciatore.

Tutti avevano le tasche piene di biglie ma non tutti le riportavano a casa: infatti, poteva succedere, specialmente se ti trovavi con il più capace di turno, di essere “spapalato” (in italiano saccheggiato).

Un altro gioco con le biglie era quello del “cerchietto”.

Si sistemavano quattro palline lungo l’asse maggiore di un ellisse che si disegnava sulla terra con il dito (le 4 palline erano fornite equamente dai partecipanti alla gara). I giocatori, ciascuno con una biglia per giocare, cercavano di colpire l’avversario e, una volta fatto, acquisivano il diritto a tirare nel cerchietto (l’ellisse appunto) verso le quattro palline. Tutte le palline uscite dal cerchietto oltre la propria erano vinte, ma se malauguratamente la propria pallina rimaneva nel cerchietto, il gioco era perso.

U’ cucc’till

Gioco che coinvolgeva molti ragazzini e che prevedeva la sistemazione, al centro della piazza o comunque dello spazio di gioco, d’u’ cucc’till che altro non era che un barattolo di latta tipo quello dei pelati. Si faceva la tocca e si individuava “il custode d’u’ cucc’till”. Un altro giocatore dava un calcio al barattolo in modo da farlo arrivare il più lontano possibile e si andava a nascondere insieme a tutti gli altri. Il giocatore scelto dalla sorte correva a recuperare il barattolo e lo rimetteva nella posizione iniziale, cercando di individuare i giocatori nascosti; doveva altresì far la guardia al barattolo perchè se un giocatore arrivava a dare nuovamente un calcio al coccio, rimetteva tutti in gioco e dando quindi a loro la possibilità di rinascondersi. Il gioco terminava quando il giocatore di turno riusciva a scovare dal loro nascondiglio tutti gli altri.

I jucatur’

Erano le mitiche figurine dei calciatori “Panini”. Sono state nelle tasche praticamente di tutti i ragazzi sino a qualche anno fa e questa passione di raccogliere nell’album i campioni del calcio sta via via scomparendo spazzata via forse anche dall’overdose di calcio che ormai entra attraverso tutti i canali compreso quello dei telefonini. Una volta ci si affollava davanti alle edicole con il mazzo dei doppioni cercando ora quello ora quell’altro calciatore per completare la collezione e portare così l’album completo agli amici come un trofeo. C’erano i calciatori ” difficili”, quelli che in effetti non uscivano spesso nelle bustine e che ti costavano alle volte anche 10-20-30 figurine, e che determinava trattative complesse tra offerente e richiedente animando i rutílle sempre nelle vicinanze delle edicole o davanti alle scuole. Chi di noi non ricorda di essere stato sorpreso dal proprio maestro a scambiare i doppioni e per questo costretto a subire l’affronto del sequestro?

Tanti anni fa le figurine non erano autoadesive e si incollavano con la colla con il frequente inconveniente dell’incollamento delle pagine dell’album tra di loro. Successivamente la Panini si inventò gli angolini adesivi, ma anche questo si rivelò un fallimento perchè le figurine si sganciavano dagli angoli non appena si sfogliavano le pagine un po’ più energicamente.

E quante volte aprendo le bustine magari si gioiva per averci trovato una figurina mancante e poi ci si accorgeva sul retro che si trattava di una VALIDA o di una BISVALIDA o addirittura di una PENTAVALIDA; e allora si era combattuti se metterla da parte per la raccolta delle valide che prevedeva numerosi regali tra cui “L’almanacco illustrato del Calcio Panini” o il pallone o la tuta, oppure fregarsene e attaccarle comunque.

In questo periodo della nostra vita abbiamo scoperto ed affinato le tecniche per far soldi necessari all’acquisto delle bustine: ci offrivamo volontari con le mamme a fare la spesa al quaratino oppure scendevamo a comprare il giornale al nonno sempre per recuperare le cinquanta lire necessarie, tra la fine degli anni 60 e gli inizi dei 70, per l’acquisto di 5 bustine dei calciatori.

Le figurine si prestavano anche per altri giochi, tipo il gioco dei colletti: si giocava generalmente in due e, uno alla volta si giravano le figurine coperte in modo del tutto casuale e si indicava il colore del colletto del calciatore; il primo che riusciva a girare la figurina con lo stesso colletto del calciatore precedente girato dall’avversario, si prendeva tutte le figurine impegnate per il gioco. Un altro gioco fatto con le figurine era la pioggerella: da un altezza più o meno di un metro, a turno si lasciava cadere una figurina; il primo che riusciva a coprire, anche parzialmente, una figurina già a terra vinceva tutte le figurine sul pavimento

Quante volte pure abbiamo tentato altre raccolte di figurine (Animali, Geografia, Inventori, Personaggi storici ecc.), spesso incoraggiati dai nostri genitori che pensavano alla nostra cultura, ma i “…Jucatùre eran tutt’ n’ata cose!”

‘a scartatèlle

Il calcio è stata da sempre la passione di tutti i bambini e ciascuno di loro,nei sacrosanti e innocui sogni di quell’età, ha sempre coltivato la speranza un giorno di poter calcare gli stadi di tutta Italia. Ecco perchè il calcio è stato di gran lunga il gioco più praticato tra i piccoli. A Foggia sino agli anni 70 si giocava in mezzo alla strada e non erano ancora maturi i tempi per le “scuole calcio”. Bastava avere un pallone e gli spazi, che altro non erano che zone periferiche in terra, ma andava bene pure il cortile sotto casa, e il gioco partiva.

Si trattava di solito di una “scartatella” e cioè di una partita 4 contro 4, 5 contro 5 ma talvolta capitava anche di scontrarsi 3 contro 3. Innanzitutto si preparava il campo di gioco sistemando due “chiangoni” per ogni lato a fare da porta: e si partiva subito, anche perchè il campo non era in alcun modo delimitato e i falli laterali si calcolavano “a occhio”. Le regole non scritte erano che chi portava il pallone poteva scegliere di giocare nel ruolo che desiderava mentre gli altri venivano schierati in campo da “ucapuzzìlle” secondo le singole capacità: i “cessi” ovvero gli scarsi e irrecuperabili, che praticamente servivano solo a far numero, venivano schierati in porta (e molti portieri hanno iniziato così la carriera); poi c’erano i meno scarsi, quelli che ogni tanto azzeccavano un tiro, che venivano sistemati in difesa e che venivano rigorosamente “cazziati” se superavano la metà campo: il loro compito principale era quello di allontanare il pallone dal portiere o di darla immediatamente ai più forti; infine c’erano appunto i forti o comunque quelli che si credevano tali magari solo perchè erano in grado di fare tre palleggi consecutivi; nel loro repertorio non mancavano il tacchetto e l’immancabile dribbling nei confronti del meno dotato e alla fine erano quelli che sbagliavano di più, ma sempre per colpa degli altri: in pratica erano i più “pizzicallanti”. Ma in ogni scartatella non mancava mai “u ‘mbustator” cioè colui che stava fisso in attacco praticamente davanti al portiere avversario,non essendo contemplata la regola del fuorigioco. Le migliori scaramucce succedevano nelle convalide del gol, in quanto la porta era delimitata solo ovviamente per terra ma se il tiro era alto allora bisognava far alzare le mani al portiere e sempre ad “occhio” si decretava il verdetto; ma questo era anche il momento in cui poteva terminare l’incontro a causa di risse anche feroci soprattutto se il presunto gol da attribuire era “du’ capuzzìlle” o del padrone del pallone (che in campo ricordo avevano la stessa importanza). Quando durava la partita? Era il buio, ma quello pesto, a dare gli ipotetici tre fischi indipendentemente dall’orario d’inizio dell’incontro: mediamente si giocava dalle tre ore in su; ma c’erano delle varianti sulla durata: o lo “scarpone” (ritiro a casa) del padrone del pallone che per nessuna ragione avrebbe lasciato il suo “lasciapassare” per la successiva competizione, o il sequestro del pallone da parte del titolare del “quaratino” al quale spesso arrivava qualche pallonata indesiderata (io, ormai adulto, cambiai supermercato quando riconobbi, in un anziano signore al banco salumeria, colui che mi squartò un pallone che mio padre aveva vinto al distributore AGIP). Viceversa se ad andar via era un altro che non fosse il padrone del pallone, si continuava dispari, avvicinando notevolmente i due “chiangoni” della squadra in inferiorità numerica e dando la possibilità agli stessi di usufruire del portiere “volante”, colui cioè che poteva allontanarsi dalla porta con licenza di segnare (la regola della scartatella, diversa da quella del calcio, era che il portiere era “fisso”, cioè non si poteva muovere dalla sua ipotetica area). Ma se il portiere prendeva la palla con le mani al di fuori dell’area di rigore (ipotetica perchè non esistevano le linee a terra), commetteva “frichigno” e quindi il gioco veniva interrotto e si riprendeva con la punizione per la squadra avversaria.

Certo oggi tutto è cambiato, ti insegnano a palleggiare, a stoppare e a dribblare già a 5-6 anni, sono nati i campi di calcetto con tanto di erba sintetica e spogliatoi, ma quanto manca a tutti noi quella palestra di vita e di sport che è stata la strada e soprattutto quando ci mancano …”quìlli quatt’ chiangùn”

Poesia dedicata a tale gioco:

‘A scartatèlle

M’arrcord che da uagliòne

u pallòn ère l’unic jùcke che m’ piacève fà.

C’accuckiàmme e m’ttèmme quatt’ tufe p ‘ndèrre

p’ fa i porte ‘mmizze a’ cambàgne.

“Dà Giuànne, facìme i squàdre”

“Quànde n’ sìme? Allòra quàtte e quàtte”

“ Francùcce vène k’ me!”

“Carm’nìlle jocke ‘nda squadra mije

p’cckè ada fa u’ purtìre”

“Menème u’ tuccke: che vuje a palla o u’ càmpe?”

E s’accum’nzàv.

I partite duràvan tre o quatte òre

E c’arretràmme tutt’ lùrde, strazz’t

e ki genòcchie ròsce d’ sànghe

E pòje a càse eràne probblème.

Mammà annànze a’ pòrte

“E’ quèste l’ore d’arritiràrte?

E’ manèr d’ penzà sèmbe au pallòn a maje a studià?

Guard’ nu pòcke cum’he ruvv’nàte

u’ cav’zòne nùve!”

E quànda taccaràte pigghjàve,

ma jève a dòrme cundènde,

penzàve a quànda gol avève segnàte

e a u’ fàtte che l’avève accundà ai cumbàgne a’ sckòle

Ogge che so grùsse, guàrde ai uagliùne d’ mò

che vànne a scuole p’ambarà a jucà a u’ pallòn,

che ‘mbaràne a palleggià, che iòckene a u calcètte

ma che n’n so cundènde cum’ère ije,

k’ nu pallòn e quatte tùfe ‘ndèrre.

E quànne chiùde l’ucchìje, pènze a tand’ànne fa,

a quelli sckàffe d’ mammà, a quelli genòcchie ròsce,

e dìke tra me e me:

“Che uagliòne furtunàte che so stàte!”

(Alberto Mangano)

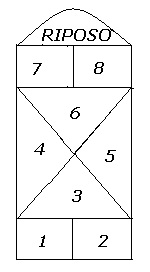

La Campana

Era un gioco molto praticato soprattutto dalle bambine. Con un gesso, sull’asfalto, si realizzava un disegno come quello allegato (ma ce ne erano anche altri) e si iniziava, dopo aver fatto la conta, uno dopo l’altro. Il gioco si svolgeva tra due o più giocatori. Ciascun giocatore doveva lanciare una pietra nel riquadro con il numero 1 evitando di toccare le linee limitanti e, successivamente, cominciava a saltare sulla campana in questa maniera: con i due piedi sulle caselle 1 e 2, con un piede sulla casella 3, con due piede su 4 e 5, con un piede su 6 e con due piedi su 7 e 8; a questo punto, con un salto di 180° risaltava su 7 e 8 e faceva il percorso all’indietro: prima sul 6, poi su 4 e 5, quindi sul 3 e, giunto su 1 e 2 afferrava la pietra e saltava fuori dalla campana. Se aveva fatto tutto bene (cioè non aveva sbagliato a tirare la pietra e non aveva toccato nei salti le linee con i piedi), continuava a giocare tirando ora la pietra sulla casella 2 e così via, altrimenti cominciava il suo avversario. Se nel lancio della pietra, questa terminava nell’area definita “riposo”, poteva ripetere, quindi senza passare il gioco. Una volta completato il tutto (avendo tirato sulla casella 8 e avendo recuperato la pietra saltando), il giocatore aveva il diritto di impossessarsi di una casella. In che modo? Ci si voltava di spalle alla campana e si tirava la pietra (praticamente alla cieca) e ci si impossessava della casella che il caso aveva assegnato. Se la pietra,viceversa, cadeva fuori o su una linea, il gioco passava all’avversario e si aspettava di nuovo il proprio turno per riprovare. Una volta che ci si impossessava di una casella, con il gesso si segnavano le iniziali in un angolo della casella testa. Cosa succedeva ora? Il giocatore che aveva vinto la casella riiniziava a tirare la pietra cominciando dalla casella 1 mentre gli altri continuavano il gioco lanciando la pietra in tutte le caselle progressivamente, ma nel saltare non potevano mettere il piede nella casella appartenente ad un avversario: se per caso si tirava sul numero 1 e questa casella era di un avversario si saltava all’andata con un solo piede sulla casella 2 e, al ritorno si recuperava la pietra stando in equilibrio su un piede dalla casella 2. Ovviamente il gioco si complicava nel momento in cui più caselle erano inaccessibili e quindi diventava difficile recuperare magari la pietra nella casella 2 dalla 4 per esempio. Vinceva alla fine chi si impossessava di più caselle o il gioco terminava per resa di un avversario perchè praticamente impossibilitato a continuare.

Era un gioco molto praticato soprattutto dalle bambine. Con un gesso, sull’asfalto, si realizzava un disegno come quello allegato (ma ce ne erano anche altri) e si iniziava, dopo aver fatto la conta, uno dopo l’altro. Il gioco si svolgeva tra due o più giocatori. Ciascun giocatore doveva lanciare una pietra nel riquadro con il numero 1 evitando di toccare le linee limitanti e, successivamente, cominciava a saltare sulla campana in questa maniera: con i due piedi sulle caselle 1 e 2, con un piede sulla casella 3, con due piede su 4 e 5, con un piede su 6 e con due piedi su 7 e 8; a questo punto, con un salto di 180° risaltava su 7 e 8 e faceva il percorso all’indietro: prima sul 6, poi su 4 e 5, quindi sul 3 e, giunto su 1 e 2 afferrava la pietra e saltava fuori dalla campana. Se aveva fatto tutto bene (cioè non aveva sbagliato a tirare la pietra e non aveva toccato nei salti le linee con i piedi), continuava a giocare tirando ora la pietra sulla casella 2 e così via, altrimenti cominciava il suo avversario. Se nel lancio della pietra, questa terminava nell’area definita “riposo”, poteva ripetere, quindi senza passare il gioco. Una volta completato il tutto (avendo tirato sulla casella 8 e avendo recuperato la pietra saltando), il giocatore aveva il diritto di impossessarsi di una casella. In che modo? Ci si voltava di spalle alla campana e si tirava la pietra (praticamente alla cieca) e ci si impossessava della casella che il caso aveva assegnato. Se la pietra,viceversa, cadeva fuori o su una linea, il gioco passava all’avversario e si aspettava di nuovo il proprio turno per riprovare. Una volta che ci si impossessava di una casella, con il gesso si segnavano le iniziali in un angolo della casella testa. Cosa succedeva ora? Il giocatore che aveva vinto la casella riiniziava a tirare la pietra cominciando dalla casella 1 mentre gli altri continuavano il gioco lanciando la pietra in tutte le caselle progressivamente, ma nel saltare non potevano mettere il piede nella casella appartenente ad un avversario: se per caso si tirava sul numero 1 e questa casella era di un avversario si saltava all’andata con un solo piede sulla casella 2 e, al ritorno si recuperava la pietra stando in equilibrio su un piede dalla casella 2. Ovviamente il gioco si complicava nel momento in cui più caselle erano inaccessibili e quindi diventava difficile recuperare magari la pietra nella casella 2 dalla 4 per esempio. Vinceva alla fine chi si impossessava di più caselle o il gioco terminava per resa di un avversario perchè praticamente impossibilitato a continuare.

Spacca chianghett

Questo gioco consiste nel lanciare in aria delle monete su di un selciato (solitamente in pietra o basolato di asfalto). Vince chi riesce a piazzare le monete il più lontano possibile dal bordo di un mattone (detto singhe) preso a riferimento in precedenza, lo si può anche disegnare.

Il resto del gioco è molto simile alle bocce, vince chi piazza la monetina al centro del mattone.

Ancora oggi è possibile vedere alcuni anziani praticare questo gioco in piazza Cavour, all’ombra degli alberi nei pomeriggi assolati della primavera e dell’estate

Video inviato da Marco Scarpiello

Tik tak funtanèlle abbàsce

E’ l’antesignano del gioco ” ‘ I pallùcce “. Una fossetta nel terreno (‘A funtanèlle) dove a colpi di “scazzìlle”, il dito indice o medio che parte forte e veloce liberandosi dal pollice in cui è costretto, viene indirizzato il bottone (‘a furmèlle o altro tipo) che ogni partecipante ha messo in gioco. Vince i bottoni degli avversari chi per primo e con meno colpi riesce a far cadere il proprio bottone nella fossetta.

Non era raro che qualche ragazzo tornasse a casa senza i bottoni della giacca o dei pantaloni, figurarsi cosa poteva accadere.

U’ cùrle

Una pallina di legno ben tornita e affusolata da una parte che finiva a punta in cui era infisso un puntale metallico. Una cordicella veniva avvolta attorno al corpo del curlo partendo dalla parte più affusolata, mentre un capo restava nella mano del ragazzo. Poi, l’attrezzo veniva lanciato, preferibilmente su una superfici liscia, e mentre la forza del braccio gli forniva potenza, lo srotolarsi della corda imprimeva un moto rotatorio. Chi effettuava il lancio migliore assicurava alla propria trottolina anche più di un minuto di rotazione.

Inoltre, i più abili, col dito indice e con il medio messi a mo’ di forcella prelevavano il curlo da terra e lo facevano girare sul palmo della mano per poi riporlo ancora in terra.

I veri “maestri” facevano questa operazione con la corda usata per il lancio. Questa, presa alle due estremità e poggiata in prossimità del curlo ruotante veniva incrociata in modo che attorno al puntale metallico si formasse un occhiello, poi con una mossa abile e magistrale l’occhiello veniva appena serrato mentre con uno strappo il curlo veniva portato all’altezza della spalla del giocatore che poi provvedeva a farlo planare nel palmo della mano dove continuava a girare.

Nel tempo, per spettacolizzare il gioco, i curli hanno assunto varie grandezze, dai più piccoli, appena più grossi di una noce, ai più grandi come un bel melone di pane.

Fra le astuzie più strane inventate dai ragazzi vi era quella di passare il puntale di ferro del curlo nello sterco di cavalllo prima del lancio.

A spaccacùrle

E’ una variante del precedente e la vittoria andava a chi lanciando il proprio attrezzo riusciva a centrare quello dell’avversario che nel frattempo già ruotava per terra, fino a segnarlo, scalfirlo, infilzarlo o addirittura spaccarlo.

Azzèccamùre

Monetine, ma anche bottoni, noccioli di albicocca o tappi di birra, venivano lanciate da una distanza convenzionale alla base di un muro prescelto. Il giocatore che più si approssimava al muro con la propria monetina aveva diritto a fare incetta di tutte le altre.

Nu pàlme e nu marènghe

Il marengo o Napoleone è una moneta fatta coniare, appunto da Napoleone Bonaparte, in occasione della vittoria della battaglia di Marengo del 14 giugno 1800. Variante del gioco precedente o precursore dello stesso trova una sua origine storica più precisa. Diversamente dall’altro, il vincitore, che ha fatto giungere la propria moneta più vicino al posto convenuto (muro, palo, segno, pietra ecc.) incassa le monete di coloro che ricadono nell’area e alla distanza di un palmo dalla propria.

Sicuramente i ragazzi non usavano marenghi d’oro, nè lo poteva fare la gente comune in quanto moneta di alto valore e apprezzata, ma il gioco, l’alea, la speranza erano componenti di un gioco che già nella denominazione faceva sognare.

Italije e Frànce

Più comunemente conosciuto come “palla prigioniera” vedeva due file di giocatori contrapposti frontalmente ad una certa distanza. Il giocatore di una squadra lanciava una palla verso l’altra cercando di imprimerle forza ed effetti particolari sì che essa sfuggisse alla presa dell’avversario, in caso contrario il lanciatore diveniva prigioniero dell’altra squadra e si poneva alle spalle della stessa che fungeva da muro umano nei suoi confronti. Il gioco proseguiva con lanci alternati fra le squadre, ognuna delle quali cercava di lanciare la palla oltre il “muro” di modo che fosse preda dei propri amici prigionieri che così tornavano ad essere liberi e rientravano a giocare nella propria squadra.

Non è proprio esagarato dire che anche questo gioco abbia retaggi storici e origini locali, italiani e francesi, tredici da una parte e tredici dall’altra si trovarono a scontrarsi in campi contrapposti nel fatto d’armi della famosa Disfida di Barletta il 13 febbraio 1503.

‘A mucciacòne

Più comunemente conosciuto come nascondino o rimpiattino precede nel tempo il gioco chiamato ” ‘u cuccetìlle ” che ne eredita un pò tutte le caratteristiche. Uno dei giocatori, estratto a sorte, “vàce sòtte”, cioè girato di faccia contro un muro (‘a tàne) conta ad alta voce fino a un numero prestabilito che finisca con 1 per ultima cifra di modo che mentre il resto dei giocatori trova un utile nascondiglio, chi “è sotto” termina la conta gridando, per esempio, “Trèntune ‘a mazzarèlle, chi è ìnde è ìnde chi è fòre è fòre”, (‘a mazzarèlle sta proprio per 1).

Questo avviso gridato da inizio al gioco che consiste nello scovare i compagni nascosti denunciandone l’avvistamento con una battuta della mano sulla tana e gridando frasi come: “Tàgghije vìste”, “Tàgghije fàtte”, “Isce fòre”. Nel frattempo gli altri si possono spostare alla ricerca di migliori nascondigli e per approssimarsi alla tana che è l’obiettivo da raggiungere di soppiatto, e battendoci su il palmo della mano lanciare il grido: “Trembòne sàlve a tùtte” che restituisce libertà ai compagni catturati per dare continuità al gioco, a meno che chi “è sotto” non sia così bravo e fortunato di individurali uno dopo l’altro.

Càpe e croce

In palio una moneta, due giocatori che stabiliscono chi inizia il gioco e quale delle due facce della moneta rappresenti la testa (‘a càpe) e quale la croce. ll primo poggia una moneta sull’unghia del dito pollice incastrato nell’indice serrato a mo’ di falce (posizionamento contrario a quello dello scazzillo), poi facendo scattare in su il pollice, la moneta viene lanciata in aria assumendo un moto rotatorio, girando su se stessa, ed il giocatore ne attende la caduta fino all’altezza delle proprie mani protese in avanti dove verrà serrata e nascosta al moneto opportuno. Quindi, il giocatore che ha condotto il gioco protende le mani verso l’altro e domanda: “Càpe o cròce!!??”.

E’ intuibile che il gioco possa proseguire così finchè le parti non ne convengano la fine che ha visto il continuo passaggio di monete da una tasca all’altra, il più delle volte senta vinti e vincitori.

A tozza l’òve

Era consuetudine praticare questo gioco durante il periodo dei festeggiamenti della Pasqua, quando si faceva maggior uso di uova sode (bollite con tutto il guscio nell’acqua) per farcire ‘a pàste o’ fùrne, per confezionare u’ benedìtte e comunque, non sode, per fare u’ massètte chi cardungìlle e l’agnìlle, i taràlle cu ‘nnàspre, i taràlle dòlce (scigabbòcche), ‘a squarcèlle, pe anghjì ‘a pedèije. Era l’occasione propizia perchè i ragazzi potessero trafugare qualche uovo sodo da metter in palio con gli altri, “tozzando” appunto l’uovo dell’uno su quello dell’altro. Vinceva chi dopo lo “scontro” riusciva a conservare il proprio uovo integro e si impadroniva di quello dell’altro che aveva subito qualche incrinatura.Pare proprio che il detto “fare il buco in testa” derivi da questo antico gioco popolare e rappresenti la “fregatura” che si faceva all’avversario

O’ circhije

Il cerchione di una ruota di bicicletta, opportunamente privato di copertone, camera d’aria, mozzo e raggi, un robusto filo di ferro opportunamente e saggiamente incurvato in punta, poi abilità a mantenere il cerchio in equilibrio sul selciato della strada e perizia a spingerlo e guidarlo con la bacchetta di ferro.

Si gareggiava dribblando fossi, viandanti e carrozze.

‘A zacagghije

Era piuttosto un passatempo per serate invernali e piovose. Su un lato di un rocchetto di cotone, quelli di legno, si piantavano quattro chiodini equidistanti come a rappresentare i vertici di un quadrato immaginario. Occorreva ancora un gomitolo di lana, ormai diventato inservibile per altri usi, e un chiodo di 4 o 5 cm da usare come ferro da maglia.

Il capo del gomitolo di lana veniva fatto prima passare attraverso il foro del rocchetto di modo che ne fuoriuscisse qualche centimetro e poi dalla parte superiore, annodato alla base di uno dei chiodini, quindi portato e avvolto sul chiodino posto in diagonale, ancora sul chiodino laterale all’ultimo e qui avvolto. A questo punto, entrava in gioco il chiodo lungo con la cui punta si sollevava il filo di lana che era teso alla base fra l’ultimo chiodino e quello precedente per far scavalcare col filo, dall’esterno all’interno, il chiodino stesso e serrarlo alla base. Quindi chiodino in diagonale, avvolgimento e scavalcamento, chiodino laterale, avvolgimento e scavalcamento, e così via.

(è più difficile a dirlo cha a farlo)

Dopo un pò di lavoro si iniziava a tirare il filo di lana che fuoriusciva dalla base del rocchetto, poi ancora intrecciare e tirare alla base, finchè iniziava ad uscire un bel tubolare di filo intrecciato che all’inizio qualcuno definiva, in maniera poco legante, ma efficate: ” ‘u strunzulìlle “. (Chiaro il riferimento!!!)

La gara consisteva in chi ne produceva di più. L’utilizzo: braccialetti, collane, cinture, manici di borse, ecc.

E’ il precursore dello “scupidù” che oggi i ragazzi fanno con materiale plastico o cordoncini colorati senza l’ausilio del rocchetto.

A mòrre

E’ quel gioco fatto esprimendo dei numeri con le dita di una mano, quasi per niente praticato, anche dagli adulti, delle nostre parti. Invece, ne esisteva una variante più semplice, meno irruenta e forse più bella fra i ragazzi.

Due i giocatori che si contrapponevano faccia a faccia nascondendo una mano dietro la schiena, al via contemporaneamente portavano la mano in avanti rappresentando una figura con le dita:

mano aperta, il foglio di carta, che ha la meglio sul pugno chiuso che rappresenta la pietra e può essere avvolta dalla carta;

pugno chiuso, la pietra che ha la meglio sulla forbice rappresentata dal dito indice e dal medio protesi a raffigurarla, in quanto la forbice battendo contro la pietra perde il filo, però a sua volta l’ha vinta sul foglio perchè riesce a tagliarlo.

Tre figure che combinandosi fra loro, davano la vittoria ora all’uno, ora all’altro.

‘A cariòle

Penso che sia un gioco che abbia avuto la sua massima diffusione dopo la seconda guerra mondiale, quando l’abbondanza di residuati bellici permetteva di procurarsi, senza costo alcuno dei cuscinetti a sfera. Di questi, tre in tutto, i due più grandi venivano infilati a forza alle estremità di un asse di legno, un pezzo di manico di scopa, e costituivano le ruote posteriori della “cariòle”, il più piccolo veniva montato sotto la parte anteriore del corpo del veicolo (un’asse di legno rettangolare smussata nella parte anteriore) avendolo prima forzato al centro di un’altro pezzo di manico di scopa di circa 10 cm alle cui estremità venivano fissati due pezzotti di legno, come due spallette che a loro volta venivano ben inchiodate al di sotto e al centro del manubrio o sterzo, un pezzo di legno largo tre dita, affusolato alle punte, nella cui parte centrale veniva praticato un foro corrispondente ad altro analogo praticato anteriormente ed al centro dell’asse portante. I due fori venivano messi in collegamento facendoli attraversare da un perno a testa piatta chiuso dall’altra con rondella e opportuno dado, di modo che tutto fosse assemblato, ma che fra l’asse ed il manubrio vi fosse quel poco di “gioco d’aria” che consentisse di sterzare all’occorenza.

Si facevano gare di corsa o stando in ginocchio sull’asse con le braccia e le mani protesi sul manubrio mentre un amico spingeva poggiando le sue mani sulla schiena del conducente, o stando con un solo ginocchio sull’asse e utilizzando il piede dell’atra gamba che veniva portato all’esterno della stessa e che faceva da motore propulsore puntandosi sulla strada e spingendo in avanti.

U’ monopàttene

Stessa epoca e considerazioni del precedente. Due soli cuscinetti, due assi di legno della stessa misura larghe almeno quattro dita tenute insieme a forma di ” L ” capovolta, rigirata in senso orizzontale su se stessa, da una sbarretta di ferro anch’essa a forma di ” L ” inchiodata bene alla base dell’asse verticale, e fissata con un bulloncino passante all’altra con “l’aria” sufficiente per assicurare lo snodo e quindi la possibilità di girare a destra o a sinistra attraverso i comandi forniti dal conducente

col piccolo manubrio, un’asse di legno, circa 50 cm, fissata al centro ed in cima all’asse verticale.

Un cuscinetto dietro, ricavandone l’opportuna sede nella parte terminale dell’asse orizzontale, l’altro avanti, sotto l’asse verticale, le mani sul manubrio, il piede sinistro sull’asse orizzontale, e l’altro sulla strada a fare da propulsore.

A tetelìcchije

Non so se sia veramente questo il nome originale del gioco, ma penso che lo possa rappresentare abbastanza bene.

Un gruppo di ragazzi si mette in fila indiana, il primo parte, si allontana una decina di metri, si ferma, si piega sulle ginocchia cercando di proteggersi la testa tenendovi un braccio sopra. Il secondo ragazzo della fila prende la ricorsa e scavalca il primo o con le gambe a forbice o con una gamba sola cercando di lasciare pure un ricordino, uno schiaffo in testa o un calcio nel sedere.

Il secondo ragazzo dopo aver fatto un po’ di metri si dispone anche lui accovacciato sulle ginocchia. Parte il terzo della fila e ne salta due, il quarto ne salta tre e così via.

La cosa potrebbe così continuare all’infinito, ma siccome ognuno tiene a mente i “ricordini” ricevuti e non vede l’ora di restituirli con tutti gli interessi, questa corsa ad ostacoli è quasi sempre di breve durata.

A capùcchije

Capùcchije è sinonimo di capo, re, grande persona, ed è proprio così che viene chiamato ed individuato il nocciolo di albicocca più grosso messo in palio in una fila orizzontale, per terra, con altri.

Per conquistarlo, i ragazzi dovevano colpirlo lanciando una pietra piatta ” ‘a vòche “.

E’ castille

La preda sono sempre i noccioli di albicocca, ma questa volta la loro disposizione è differente, tre in terra ravvicinati ed uno in cima, appunto a castello.

U’ lattàmenele

Più che un gioco era un passatempo che questo nocciolo di albicocca, così apprezzato e nobilitato dai ragazzi, consentiva di fare. Con una pietra se ne spaccavano un pò, e comunque fin quando le dita che li reggevano durante i colpi inferti restavano sane, qualcuno si masticava, i più dolci, gli altri venivano sputati digrignando, una piccola quantità invece si faceva seccare al sole, poi si metteva in infusione nell’acqua e dopo qualche giorno si aveva l’illusione di bere

“latte di mandorla”, appunto l’àcque da mènele.

‘U fresc’kètte

Si costruiva con un bel nocciolo di albicocca. Dopo averlo passato avanti e indietro, dalla parte stretta di un lato lungo, su una superficie appena ruvida, aiutandosi ogni tanto con un pò di saliva che veniva sputata lì dove si lavorava il pezzo, sia per lenire l’attrito e sia perchè a forza di sfregare il nocciolo si surriscaldava, il “pezzo” doveva risulate consumato almeno per un terzo tanto che il “frutto” interno fosse visibile ed accessibile. Quindi, con un chiodo o uno stecco appuntito il nocciolo veniva svuotato completamente, poi bastava appoggiarlo per il lungo alla base del labbro inferiore, inarcare appena quello superiore e soffiare fino a trovare la quantità di emissione d’aria ottimale che variava a secondo la grandezza del nocciolo.

‘A pùpe de pèzze

Pezzi di stoffa ormai inutilizzabili venivano abilmente assemblati dalle mani della nonna, della mamma o di una bambina già su di anni per formare il corpo della bambola. Un nastrino stretto ad un terzo di altezza del piccolo manufatto segnava il punto vita dando un po’ di ampiezza sia alla parte superiore (petto) che inferiore (bacino) oltre che a reggere il tutto. A volte un gomitolo di vecchia lana per la testa opportunamnte coperto con un triangolino di stoffa colorata (u’ facciùlètte o maccatùre pe ‘ncàpe), più grande che scendeva a coprire le spalle (‘u sciàlle), il grembiule (u’ senàle) ricavato con un altro rettangolino di stoffa legato dietro la schiena e poi via alla fantasia.

U’ cucenìlle

Era un gioco più consono alle femminucce che imitavano le mamme e le nonne nei loro quotidiani affanni in cucina. Era la rappresentazione del vivere quotidiano della famiglia perchè i maschietti, se partecipavano, avevano il ruolo di capo famiglia che andava fuori a lavorare e i più piccoli assolvevano il ruolo dei figli.

Un supporto per appoggiare un coperchio di scatola di cromatina e comunque tutto ciò che potesse rappresentare tegami, stoviglie e quant’altro in un ambiente di cucina dell’epoca si potesse trovare. Poi un pò di farina rubacchiata, un mezzo pomodoro, un po’ di erbetta raccolta, qualche tozzo di pane, acqua e fioccavano pranzetti che oggi farebbero invidia ai più famosi chef. Nell’occasione le bambine dialogavano di tutto, così come avevano senito dalle propie madri:” ‘a frève o’ criatùre “, ” ‘a spèse a’ chiazzètte “, ecc.

Girotondo

Anche se è ancora praticato nelle scuole materne e negli asili infantili, voglio riportare quel che ricordo di una canzoncina, una cantilena che scandiva il gioco quando tutti per mano, e appunto in tondo, si iniziava a girare:

Giro giro tondo

cavallo imperotondo

centocinquanta

la gallina canta

canta sola sola

non vuole andare a scuola

giro giro tondo

casca la terra

e tutti giù per terra.

Infatti, il gioco terminava accovacciandosi sulle gambe.

Ai quattro cantoni

Quattro ragazzi, ognuno al vertice di un ipotetico quadrato, meglio se sotto un colonnato, ed uno al centro che cercava di prendere il posto degli altri mentre questi, invece, ad un segno convenuto, se lo scambiavano in tutta fretta.

Un due tre stella

Un ragazzo rivolto verso il muro diceva ad alta voce: “Uno, due, tre stella”, gli altri, alle sue spalle, in questo lasso di tempo, pochi secondi, e prima che l’amico si girasse, si affrettavano ad avvicinarsi a piccoli passi verso il muro. Chi veniva trovato ancora in movimento era costretto a ritornare nella posizione originaria, invece c’era chi riusciva a compiere tutto il tragitto senza essere “beccato” fino al punto di battere la mano sul muro e gridare :”Stella!!!” quando ancora chi comandava il gioco era ancora girato di spalle.

Alle belle statuine

C’era sempre un giocatore di faccia al muro che dava indicazione a quelli che gli erano alle spalle di assumere una posa plastica, di un angelo per esempio, di un volatile, ecc. La vittoria andava a chi aveva meglio rappresentato quanto richiesta dal conduttore del gioco.

Al cerchio

Un cerchietto di legno ben levigato, di circa 30 centimetri di diametro, e due giocatori in possesso ognuno di due asticelle dello stesso materiale. Uno dei giocatori tenendo da una parte un’asticella per ogni mano, infilava dall’altra il cerchietto, poi avvicinando le punte libere delle bacchette e allargando le mani imprimeva una forza espulsiva al cerchietto che volava dall’altra parte, dove, l’altro giocatore doveva avere l’abilità di “infilzarlo” con i propri bastoncini e quindi restituire il tiro.

Con le pietre

Due giocatori, cinque pietre messe per terra, quattro ai vertici di un quadrato immaginario di circa 10 cm di lato, l’altra a centro. Il primo giocatore iniziava lanciando per aria un’altra pietra di cui conosceva bene il peso per calibrare il tempo di caduta, e nel frattempo la pietra lanciata faceva il suo percorso, prima in salita e poi in discesa, il giocatore doveva raccoglieva una delle pietre esse per terra. Dopo cinque lanci e cinque prese, con lo stesso sistema bisognava prendere due pietre alla volta, poi tre, quattro ed infine cinque. Alcuni lanci servivano per accostare le pietre una all’altra per facilitarne la presa. Infine, le cinque pietre venivano messe nelle mani unite a coppetta, e facendole tutte saltare per aria bisognava riprenderle al volo sempre con le mani a coppetta ma con il dorso rivolto per aria.

Ad ogni errore il giocatore interrompeva il gioco che passava all’altro che lo riprendeva dal punto dove lo aveva lasciato in precedenza.

‘A trumbètte

A primavera, quando i teneri steli di grano formavano un ondeggiante mare verde, già le erbe infestanti, selvatiche e coriacee, perciò non abbisognevoli di niente per crescere più grandi e forti del grano, infestavano i campi, o le trovavi al bordo o in un canalone. Ce n’era una in particolare, si trova ancora, ma sempre più alta e più verde di uno stelo di grano coevo, con un ultima foglia lanceolata, a punta, avvolgente tutto il fusto, più alta di tutte come se si volesse far notare. Bastava avvolgere una mano delicatamente a metà fusto e tirare in su, con un dolcissimo cigolio il fusto più grande che era sotto lasciva venir fuori quello più piccolo al suo interno, di colore verdolino pallido, quasi trasparente, una tenera canna in miniatura. Bastava tranciarne con i denti un pezzo di 4-5 cm, schiacciarlo delicatamente in punta con i denti, metterlo fra le labbra dalla parte schiacciata e poi calibrare l’emissione d’aria di modo che le due lamelle prodotte si mettessero in vibrazione provocando il sono di una piccola ciaramella. Mentre si suonava, si portavano le mani a coppa verso la bocca e intorno allo strumento, così con un movimento a mantice delle mani si otteneva la modulazione di due o tre suoni. Se si riusciva ad ottenere un cannula abbastanza lunga, 25/30 cm., praticando dei forellini sul suo percorso si ottenevano 4/5 note diverse.

Un pezzo di foglia, 10 cm., della stessa pianta, veniva collocato di lungo, di traverso e al centro dei due pollici uniti, come quando si vuol imitare le ali di un volatile. Poggiando le labbra al centro dei pollici e modulando il fiato di emissione si otteneva un fischio, quasi quello del treno.

‘A furcenèlle

Occorreva prima di tutto costruirsi ” u’ mutìlle ” procurandosi fra i rami di un albero o di una siepe, le più adatte quelle di ligustro, un rametto, spessore un dito, terminante all’apice con altri due che si diramavano a mo’ di forcella piuttosto regolare. Il rametto veniva tagliato alla base giusto il necessario per fungere da impugnatura, e all’apice delle forcelle, poco più corte dell’impugnatura stessa, veniva legata saldamente il capo di una striscia di camera d’aria, ” ‘a mòlle ” di bicicletta della larghezza di un dito circa. Le due molle, terminavano, indipendentemente una dall’altra negli appositi fori praticati lateralmente, sul bordo più corto, di un rettangolino di tela forte o di pelle, o cuoio morbido, All’interno di quest’ultimo si poneva un sassolino tondeggiante, e mentre con la mano destra si stringeva l’impugnatura dell’attrezzo portandolo all’altezza degli occhi ed alla distanza che si riteneva sufficiente alla forza da imprimere al tiro, il pollice e l’indice della mano sinistra stringevano, dall’esterno, ripiegandolo su se stesso, il rettangolino sede del proiettile, quindi tirandolo a sè quasi a sfiorarsi il naso, mentre l’occhio sinistro era stato chiuso, con il destro si guardava il bersaglio attraverso la forcella che fungeva da mirino. Il sassolino veniva scagliato con forza e sufficiente precisione. Il bersaglio??

Uno predefinito, una bottiglia, un barattolo, o un uccellino appollaiato su un ramo, a volte i vetri di una finestra o una testa.

U’ mutìlle poteva essere anche di ferro, raro però perchè bisognava trovare un artigiano che con benevolenza, in un ritagli di tempo, lo ricavasse da una barretta tondeggiante che veniva opportunamente sagomata a suon di martellate dopo essere stata arroventata sui carboni ardenti.

Se si programmava qualche giorno prima di cimentarsi in una battuta di caccia agli uccelli, si aveva il tempo di costruirsi le munizioni. Erano ” ‘i turrètte “, pallottoline di fango e/o creta fatte essiccare al sole. Oltre ad assicurarsene una scorta, servivano a provocare meno danni, lacerazioni della pelle e ferite sanguinolente all’animale abbattuto.

Ammenàzze cucchijì

“Frusta i cavalli cocchiere” era il grido che i ragazzi, i più spericolati, lanciavano quando al passare di una carrozzella, quelle poi sostituite dei taxi, le correvano dietro ed in corsa saltavano sull’assale posteriore facendosi, appunto, scarrozzare per un buon tratto. La reazione del cocchiere era immediata, e mentre gridava e bestemmiava, girando la frusta ” ‘u scuriàte ” all’indietro cercava di colpire gli improvvisi ed indesiderati passeggeri.

Pìppe e cannùcce a l’àrije

Me ne parlava mio padre, classe 1915, di quest’altra bravata, più che gioco. Individuato e preso di mira un signore di mezza età a passeggio, meglio se fornito di paglietta sul capo e pipa fra le labbra, i ragazzi gli correvano alle spalle e lo colpivano con qualche “buffetto” al capo, appunto gridando: “Pìppe cannùcce a l’àrije”. D’altronde, in tempi più recenti, ne abbiamo visto una sua variante nel film Amici miei con Tognazzi nel quale gli schiaffi erano elargiti ai passeggeri di un treno in partenza.

I cuppetìlle

Erano piccoli coni, 6/7 cm. di lunghezza, ricavati da fogli di giornale o di quaderni di scuola, con una circonferenza alla base giusta per essere appena trattenuta dall’imboccatura di una cannuccia forata a mo’ di cerbottana una volta infilati dentro.

Soffiando con violenza nella cannula il proiettile partiva assumendo strane traiettorie e qualche volta colpiva il bersaglio: la nuca del compagno seduto a qualche banco di scuola più avanti di quello del tiratore.

Al posto del “coppitello” potevano essere utilizzate palline di carta.

Il fucile

Ma anche la pistola, potevano essere realizzati con una tavoletta di legno larga quattro dita, lunga a sufficienza, eventualmente sagomata per distinguere il calcio dalla canna, Una molletta, quelle per mantenere i panni stesi ad asciugare, montata al di sopra della parte posteriore del calcio con l’apertura in avanti, una molla, un elastico, quelli bianchi che si usavano una volta per tenere su gli slip intimi, le calze o per stringere il bordo dei pantaloni quando si andava in bicicletta per evitare che andassero a finire nella catena di trasmissione.

Una volta inchiodati i due capi liberi del pezzo di molla sul davanti dell’ “arma”, si tirava e si chiudeva la parte chiusa nella “bocca” della molletta, una piccola scalanatura praticata sul calcio e proprio avanti alla molletta serviva da alloggiamento al proiettile, un sassolino, una pallina di carta. Bastava, quindi, prendere la mira e premere sulla parte superire della coda della molletta, l’elastico liberato di botto fungeva da propulsore, colpiva il proiettile e questo partiva.

U’ buàtte

Gioco sconsigliabile, per il quale era necessario procurarsi del carburo che i più grandi trovavano nei pressi degli impianti ferroviari. Poi un piccolo barattolo di salsa (‘u buàtte), naturalmente vuoto, che veniva forato al centro dell’unico fondello rimasto e che si metteva capovolto su una fossetta scavata in terra, ripiena di un po’ d’acqua in cui venivano lasciati cadere alcuni pezzetti di carburo. IL batattolo andava accuratamente sigillato, tutto intorno, con della terra pressata; il carburo al contatto con l’acqua sprigionava gas acetilene che appena iniziava a fuoriuscire dal forellino praticato sul barattolo andava messo a contatto con un lungo pezzo di carta attorcigliata e con la punta fiammeggiante, o anche un lungo stecco di legno. Appena il tempo che tutti trovassero un riparo e che l’ artificiere corresse via, che si udiva un botto secco e il barattolo volava per aria.

U’ piòmbe squagghijàte

Occorreva procurarsi dei pezzetti di piombo di scarto e riporli in un barattolo o un vecchio pentolino da collocare sul fuoco. Si rimestava poi con uno stecco per il tempo necessario, relativamente poco, perchè il piombo passasse allo stato fuso e quindi si colava, di botto, il tutto in un altro recipiente preventivamente riempito di acqua. Il piombo fuso, al contatto con l’acqua ritornava immediatamente solido agglomerandosi un unica forma perfettamente liscia e brillante dove la fantasia dei ragazzi riusciva ad intravedere un oggetto reale o un animale. I ricordi della mia infanzia mi riportano ad un aereo e a un delfino.

U’ ruciulìlle

Anche questo, come tanti altri, bisognava prima costruirselo procurandosi il materiale necessario. Serviva per abbattere le rondini in volo. Un paletto di legno o un pezzo di manico di scopa, 30/40 cm., forato profondamente da una estremità che diveniva l’alloggiamento dove inserire per lungo e con forza un robusto filo di ferro affinchè restasse bloccato ma fuoriuscisse di un paio di centrimetri. Su questo filo che fuoriusciva si inseriva un altro tronchetto anch’esso forato, ma con diametro appena più grosso del filo, sulla cui sommità era stata fissata una traversina a croce munita di due sottili puntali metallici equidistanti dal centro e corrispondenti a quelli praticati su un pezzo di latta o stagno preventivamente ritagliato a forma di due ali di farfalla accoppiate per lungo, un’elica insomma. Attorno al tronchetto più corto si avvolgeva dello spago in diverse spire, la parte libera di questo veniva tirata con forza, il tronchetto girava libero sull’asse metallico che lo collegava con la parte sottostante dell’attrezzo e la “farfalla” volava per aria attirando con il suo movimento ed il suo bagliore le rondini che probabilmente la scambiavano per un insetto e a volte ne restavano colpite.

Una variante per catturare le rondini era fatta con un pezzo di carta con un foro a centro; la carta, avvolta su una pietra, veniva scagliata il più alto possibile lì dove c’era il passo dei volatili, e mentre la pietra ricadeva immediatamente per terra, la carta lo faceva, naturalmente, in modo più lento, planando e ondeggiando, se la cosa attirava una rondine e questa, raramente, si impigliava con le ali nel foro, cadeva per terra, e non sapendo più riprendere il volo, veniva catturata.

Zumbe cavalle lunghe

Si formano due squadre una di Cavalli e l’altra di Cavalieri e, previa conta (tukke) si decide chi comincia, poiché al termine di ogni “manche” si invertono le posizioni.

Il gioco consiste nel formare un cavallo composto da tutti i giocatori della squadra dei Cavalli, disposti uno dietro l’altro, con il busto piegato in avanti e legati tra di loro per mezzo delle braccia che, cingono la vita del compagno che lo precede. Tutti meno il primo che, pone la testa sulla pancia della cosiddetta Mamma ( mammiotte), un componente della squadra dei Cavalli che spalle al muro funge da ammortizzatore.

Il compito dei Cavalieri, consiste nel saltare, l’uno dopo l’altro, sul dorso del cavallo previa appropriata rincorsa durante la quale bisogna urlare “ zombe a’ cavall, lunghe lunghe e tise tise “e, infine dare il giusto salto per posizionarsi.

Raggiunto l’obiettivo, tutti i Cavalieri devono battere le mani, onde dimostrare di non cercare alcun appiglio e in bilico evitare di cadere o toccare il terreno, fino al tempo prestabilito.

Di contro la squadra dei Cavalli deve sopportare il peso e non cadere, pena la perdita di un punto e la mancata rotazione del turno.

Vince la squadra che, dopo i vari cambi di turno, ha realizzato il punteggio prestabilito.

‘I Stagnarille

Era la versione cittadina del gioco delle biglie che si faceva in spiaggia.

Quando il Comune cominciò ad asfaltare e creare i marciapiedi nel rione del Largo Rignano, facendo sparire i famosi campi di terra destinati al gioco delle pallucce , allora ci ingegnammo a trovare un gioco diversivo per passare ore felici. Cominciammo a raccogliere centinaia di tappi corona (tappi per birra e bibite varie) variegati, e li utilizzammo come segnalini da far avanzare, con un colpo discazzillo senza farli cadere, sulle basole di pietra bianca che impreziosivano i nuovi marciapiedi, fino a raggiungere il traguardo prestabilito.

In caso di caduta, dalla basola ( detta banghine ) du’ stagnarille, il giocatore o la squadra restava fermo per un turno.

Si poteva giocare singolarmente oppure formando delle squadre.

(a cura di Arturo Pagliara)

ARCH e FRECC’

Quando abbondavano, sugli alberi di gelsi, della periferia di Foggia (viale degli Aviatori) i famosi “passarill” si andava a caccia, ma non potendo disporre di armi atte a questa pratica, ci ingegnammo a costruire, come gli indiani, arco e frecce ricavati da ombrelli per la pioggia, ormai in disuso.

L’attrezzatura veniva costruita con le stecche di ferro utilizzando per l’arco la parte più flessibile e per le frecce le astine semi circolari, facendo acuminata la punta e un intaglio verso la coda per creare l’incocco.

Inutile dire che spesso qualcuno di noi si doveva togliere dalle vive carni le frecce erroneamente scoccate dai compagni e nascondere le ferite alla vista dei propri genitori.

Il pericolo di infezioni o di ferite profonde era nulla rispetto alle botte che si rischiava di prendere dalle proprie mamme con il battipanni o con la cucchiarella o peggio cù ratavill (mazza di legno tondeggiante utilizzata come matterello (laghenature) ).

Tale gioco aveva una pericolosità eccessiva.

Quando non si andava a caccia, si utilizzavano le armi per fare il tiro al bersaglio, sui portoni di castagno delle abitazioni, in assenza dei proprietari.

(a cura di Arturo Pagliara)

U’ SCURIATE

Durante il periodo antecedente il Carnevale, si costruivano le fruste (scùriate), fatte da budello animale e montate su un piccolo manipolo di legno, in punta si aggiungeva la famosa “puntett” un fiocco di tessile intrecciato che, schioccava sonoramente simulando un sparo.

Era uso girare per il quartiere in gruppo di venti/trenta persone e, all’unisono far vibrare schiocchi paurosi, generando un caos infernale.

Spesso si smetteva il baccano, quando qualche massaia, stufa di sentire il frastuono prodotto, ci rovesciava addosso, un bel secchione di acqua ghiacciata, minacciando di scendere in strada per riempirci di botte.

(a cura di Arturo Pagliara)

I’ GIURNALETT’

Non avendo i soldi per giocarseli a carte ( Scopa o Briscola) si utilizzavano, come merce di scambio, alcuni giornaletti particolari come: Tex – Capitan Miki – Black Macigno – Topolino – Mandrake – Kriminal – Diabolik – Zagor – Satanik- ecc…….dando ad ognuno un valore in base alla condizione d’uso o alla particolarità del numero.

Questi giornaletti, di forma rettangolare ( circa 7 cm. x 15 cm, rigorosamente bianco e nero) erano le fiches occorrenti per partecipare ad un tavolo (seduti a terra e dico terra perché non c’era ancora l’asfalto) di carte.

Successivamente, dopo che presero i lavori di asfaltatura del quartiere “ Largo Rignano”, i giornaletti furono soppiantati da altra merce, le famose “pepite”, pezzi di pietre brillanti ritrovate e raccolte, durante lo sbancamento del selciato sul quale poi venne posto l’asfalto (a’ catrame).

(a cura di Arturo Pagliara)

A’ PRETE DE SANTANDREJE

Era un gioco di coraggio ma estremamente pericoloso, ci si disponeva tutti ( i temerari) in un gruppo compatto e stretto allorquando uno di noi lanciava il alto, un sasso e senza muoversi si aspettava la ricaduta, senza la possibilità di ripararsi la testa con le mani, colui o coloro che sfuggivano a tale prova, venivano posti in condizione di pagare un pegno o subire un’angheria, solitamente mazzate o pegni improponibili.

Il lancio era preceduto da una frase che serviva a prepararsi e recitava così:

“ Quest’ è a pret’ de Santandreje, chi l’ave n’cap sa ddcreje”………….

(a cura di Arturo Pagliara)

A’ PARROC’L

Consisteva nell’annodare a uno dei lati un fazzoletto, bagnarlo in modo da renderlo più pesante. Fare la famosa conta tra ragazzi, la sorte designava chi doveva stare sotto. Disegnare un cerchio, chi era stato designato si metteva a gambe divaricate con una pietra vicino ai piedi e ognuno degli altri ragazzi tirava il piu’ lontano possibile la ‘paroccola. Finiti i tiri il ragazzo dal cerchio tentava di colpire con la pietra una “paroccola”. Se ne toccava una il proprietario della “paroccola” doveva riportare la pietra al suo posto d’origine. qui il gioco diventava “violento”. Gli altri giocatori formando due ali di numero uguale fra loro con la loro “paroccola” riempivano di paroccolate il ragazzo fino a quando questi non riportava la pietra all’origine del cerchio. ma come tutti i giochi c’era il trucco o autodifesa. Chi era preposto a riportare la pietra poteva fintare di prenderla chiaro senza toccarla e se uno dello schieramento lo toccava senza che questi avesse la pietra, andava sotto lui con le conseguenze di passare fra due ali di “paroccole” pronte a “massacrarlo”. spero di essere stato chiaro nell’esposizione delle semplici regole del gioco. Io lo praticavo in piazza purgatorio dove sono nato nel 1952 adesso risiedo da molti anni a Milano.

(di Adolfo Esposto)

I giochi popolari:

Tik tak funtanèlle abbàsce, u’ cùrle, a spaccacùrle, azzèccamure, nu pàlme e nu marènghe, Italije e Frànce, ‘a mucciacòne, càpe e croce, a tozza l’ove, ‘o circhie, ‘A zacagghije, A mòrre, ‘A cariòle, U’ monopàttene, A tetelìcchije, A capùcchije ,E’ castille, U’ lattàmenele, ‘U fresc’kètte, ‘A pùpe de pèzze, U’ cucenìlle, Girotondo, Ai quattro cantoni, Un due tre stella,Alle belle statuine, Al cerchio, Con le pietre, ‘A trumbètte, ‘A furcenèlle, Ammenàzze cucchijì, Pìppe e cannùcce a l’àrije, I cuppetìlle, Il fucile, U’ buàtte, U’ piòmbe squagghijàte, U’ ruciulìlle

sono stati abilmente e dettagliatamente descritti da Raffaele De Seneen