Vecchi mestieri

‘U stagnàre

Il lattoniere, lavorava fogli di latta, stagno, da cui ricavava suppellettili e attrezzi di ogni genere: secchi, lucerne. bracieri, pentole, tubi e gomiti per stufe a legna e quant’altro. L’ultimo, ma ormai da molti anni, màste Geggìne ‘u stagnàre, in Via Parisi, un tempo via Vignola; la sua bottega era in una grotta dove perennemente risuonava il rumore del martelletto che batteva e dava forma alla lastra di latta. Incudine, forbici, pinze di ogni forma e una serie di punteruoli. Oltre ai tipi di saldatura in uso all’epoca, di rilevante importanza era l’arte di stagnare le caldaie di rame che si usavano per cucinare conservare i cibi. La caldaia veniva messa a bollire sul fuoco con una soluzione di acqua e acido muriatico, dopo fatta raffreddare e ben pulita si rimetteva sul fuoco versandoci una soluzione di stagno salmoniego in polvere e alla fine dopo accurate mescolanze, cotture e raffreddamenti lo stagno andava a depositarsi sulle pareti della caldaia eliminando ogni processo di ossidazione. Altra attività era quella di costruire le casse di zinco per foderare le bare (i tavùte) e curarne la saldatura (u’ saldamùrte).

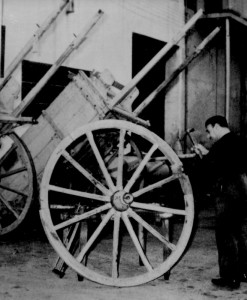

U’ mastecarrìre

Più o meno quindici anni fa si è chiuso il portone dell’ultima “putèije” esistente a Foggia, in via Francesco Crispi, proprio di fronte alla chiesa di San Pasquale. Sorta proprio nei primissimi anni del 1900 per opera di Màste Nùcce e poi ereditata dal figlio, Màste Mechèle. All’epoca i mezzi di trasporto meccanici erano scarsissimi, tutto viaggiava su due ruote, abbracciate da cerchioni di ferro, con una “testa” al centro da cui si diramavano le “ijànde”, i raggi di legno. Carretti (dal fr. charette), carrettoni, sciaraballi (dal fr. char a bancs) , carrozze e carrozzelle, traini e trainelle, insomma una FIAT per dueruote, e poi manici di zappe e picconi. Bisognava essere esperti lavoratori del legno e del ferro, avere buone nozioni di matematica e geometria, saper forgiare il ferro arroventandolo al punto giusto, lavorarlo sull’incudine contemporaneamente con due martelli di diverso peso che producevano suono di campane, riscaldarlo ancora e poi immergerlo quanto necessario in acqua fredda perchè avvenisse la “tempra”. Un carro agricolo, per esempio, era formato dal telaio vero e proprio con la “lettera” (il fondo), le sponde laterali (i baracchìne), e quelle anteriori e posteriori (i tavelìre), l’asse di legno dove si siede il guidatore (‘a strettòle). Il telaio invece è collegato all’animale per mezzo delle stanghe e del bilancione, poi le manigliature di ferro ed il freno (‘a martellìne). Ancora, Màste Mechèle costruiva per l’Istituto Incremento Ippico di Foggia le “domatrici”, carri pesanti con stanghe lunghe e grosse che servivano per abituare i cavalli al traino, e dal 1936 fino all’inizio della seconda guerra mondiale fabbricò centinaia di carretti per l’Opera Nazionale per i Combattenti che in quel periodo procedeva all’appoderamento del Tavoliere.

U’ màste d’àsce

Era una figura di operaio specializzato proprio nelle putèije di mastecarrìre. Si poteva dire che utilizzasse solo due attrezzi, l’ascia, una sorta di piccola zappetta col ferro ricurvo, affilatissimo, e più largo in punta, e il coltello a due manici. Il primo per la sgrossatura del pezzo, l’altro per la rifinitura. Era soprattutto dedito a costruire le ijànde.

Un buon màste d’àsce con la sua ascia riusciva a fare di tutto, senza ricorrere ad altri attrezzi.

In una città priva d’acqua, e quasi fino agli inizi degli anni ’50, vi erano una decina di addetti al rifornimento idrico cittadino con regolare licenza rilasciata dal Comune: essi svolgevano la pubblica funzione di venditore d’acqua. E’ un mestiere antichissimo, basta pensare alla famosissima canzone “Fenèsta vascia” del 1600: “vorria arreventare nu picciuotto co la lancella a ghi vennenno acqua”.

L’ultimo acquarùle, Paulùcce, garzone di Antonio Mimmo titolare del pozzo di via Tiro a Segno, acquistò proprio da questi carro, cavallo, boccature, mantegne e catenàzze. Girava con un carretto più lungo del normale trainato da un cavallo, con una enorme botte (600 litri) dalla quale si riempivano le mantegne, piccole botti da 15 e 18 litri. Ogni mantegna, all’epoca sua costava 10 lire. Questi acquaruli, uno dei più famosi tale Sciallètte, possedevano pozzi e cisterne al Piano delle Fosse, vicino a Frisoli, sotto l’Arco Consalvo e in via Tiro a Segno dai quali prelevavano l’acqua che poi vendevano alla popolazione.

Alcune case avevano ‘u puzzàcchije personale, rifornito di acqua piovana che arrivava dal tetto attraverso un pluviale o alimentato da acqua sorgiva, ma l’acqua, spesso, era inquinata e infettata.

Nel 1924 a Foggia arrivarono le tubature dell’acquedotto che però rifornivano solo alcuni punti di prelievo dati in gestione agli acquaroli e quindi le gente si rifornì di sarole, anfore da 60/70 litri, che venivano opportunamente riempite.

Spesso fra gli acquaroli si ingaggiavano corse pazze per arrivare prima al pozzo e fare rifornimento, l’acqua serviva anche per i muratori, e in occasione dell’apertura annuale del Santuario dell’Incoronata per i pellegrini. Questa attività si è esaurita intorno alla metà degli anni ’60, ma a Foggia è ancora rimasto in voga il detto:

“Addummànne a l’acquarùle si l’àcque è frèsc’ke!!”

U’ vuttàre

Costruiva botti per il vino, tini per pigiare l’uva, barili e mantegne per l’acqua, secchi per prendere l’acqua dal pozzo (‘a galètte). Lavoro d’ascia, perizia nel curvare le doghe e nell’assemblaggio con cerchi di ferro.

U’ cucchìre

Nel piazzale della stazione, a piazza XX Settembre sostavano le carrozzelle che servivano per gli spostamenti in città . Trainate da un cavallo e il cocchiere a cassetta con lo scuriàte in mano. Le carrozzelle erano dotate di una specie di mantice che le ricopriva nelle giornate piovose o veniva tirato in dietro quando il clima lo permetteva.

Era il “conducente” di questi mezzi di trasporto tipici della nostra società a carattere soprattutto contadino. Carretti e carrettoni (perciò anche carrettìre), traìne e trainèlle, a seconda del genere merceologico che erano destinati a trasportare. Infatti, quello destinato al trasporto di materiale per l’edilizia avena l’assale, il piano più stretto e le sponde rinforzate. Forte era il legame fra il trainiere e il suo cavallo che in definitiva costituiva la possibilità di sostentamento di un’intera famiglia. Cura e amore nel trattarlo e anche nei finimenti che da noi si chiamano “guarnemìnde” nel senso che guarniscono, abbelliscono e ornano il cavallo oltre ad assolvere la funzione cui sono destinati. ‘U scuriàte, una lampada a petrolio attaccata sotto il carro per i viaggi notturni, e l’immancabile cane, pumètte o vulpìne, che lo seguiva costituivano tutta la sua dotazione. Girando per qualche zona vecchia di Foggia, si trovano ancora degli anelli di ferro infissi nei muri delle case basse, o grosse pietre con un foro trasversale nella parte a vista (soprattutto abitazioni padronali): lì veniva legato il cavallo.

Come un sarto lavorava finemente e con perizia pelle e cuoio per costruire i finimenti dei cavalli, le selle e ” ‘ì vàrde ” utilizzate per muli, bardotti ed asini su cui il carico veniva poggiato direttamente.

Toglieva (sferrava) i vecchi ferri dalle zampe degli equini, nettava, tagliava e pareggiava le dure unghie, poi applicava i ferri che appositamente aveva già costruito tenendo presente le caratteristiche dell’animale e l’utilizzo cui era destinato. I chiodi per fissare il ferro allo zoccolo erano un pò più “teneri” di quelli usati nell’edilizia e per la carpenteria, testa grossa e squadrettati fino in punta; venivano inseriti un pò obliqui e mentre la testa trovava alloggiamento negli appositi fori praticati nel ferro, la punta fuoriusciva dallo zoccolo e lì veniva ribattuta.

U’ conzapiàtte

Una volta il vasellame di cucina era ridotto al minimo, all’essenziale. Su un apposito riquadro di legno appeso ad una parete un po’ di tegami, una padella, ‘a scolapàste e qualche mestolo; in una credenzina invece i bicchieri ed i piatti nel vano superiore se mai chiuso con due antine a vetro, invece la parte di sotto serviva per conservare il pane, le bottiglie del vino e dell’olio, il sale ed eventuali avanzi del pranzo da utilizzare per cena.

Nelle famiglie meno abbienti e soprattutto di tradizione contadina, marito e moglie mangiavano nello stesso piatto, ma era uso anche che tutta la famiglia mangiasse nell’unico piatto messo a centro tavola. Per cui, questi piatti di creta erano molto grossi, mentre altri, anche leggermente più grandi, venivano usati per mettere la salsa di pomodoro a seccare al sole, per ottenere la conserva. Se un piatto di questi per caso si rompeva, superato il dramma, si attendeva appunto il passaggio del conzapiatti, che con un particolare trapano a mano praticava dei buchi sul lembo delle parti rotte, probabilmente metteva qualche collante di “prima generazione”, accostava i cocci e poi con del fil di ferro passato nei fori praticati li costringeva a combaciare perfettamente. Il piatto era salvo e poteva tornare ad assolvere la sua vecchia funzione

La copia di una vecchia foto (1908/1910) tratta da un giornale ritrae la castagnara di Avellino in via Arpi. Sicuramente la sua notorietà era dovuta alla bontà del prodotto che proponeva, un paio di sacchetti di castagne su uno sgabelletto scarno e semplice. Oggi, gli eredi della castagnara di Avellino sono ben diversamenete attrezzati e propongono un assortimento impensabile all’epoca, ceci passati al forno, fave secche, semi di zucca, noci, mandorle, nocciole, noccioline americane, rutta secca esotica, insomma quella che comunemente definiamo ” ‘a scurzìme “.

Fino al 1975/1976 ce n’era ancora una, Cunzìglije, proprio di fronte al portone di casa mia in via Pietro Scrocco. Viveva in un piano terra, unico vano, con la figlia invalida ‘Ndunètte. Si sistemava avanti all’uscio di casa e con le sue mani abili intrecciava giunghi e cannette per produrre ogni tipo di cesto e canestro, con manico o senza. Altra produzione tipica di questi artigiani erano le fascelle per riporre a scolare e raffermare il formaggio e la ricotta fresca.

Una variante dell’attività precedente, dedita soprattutto alla costruzione di scope di ogni genere, per casa e, più consistenti e dure, per ripulire le vie della città, le stalle, ecc.

A Foggia vi era un quartiere dove erano particolarmente concentrati, appunto Borgo Scopari, attuale Via Dante, abbattuto e ricostruito, se non erro durante il ventennio fascista, per improrogabile esigenze di bonifica della zona ormai troppo degradata.

Di recente l’amministrazione civica ha avuto il buon senso, finalmente, di ricordare questo vecchio borgo e i suoi abitanti intitolandogli quella piazzetta-parcheggio alle spalle del vecchio Banco di Napoli.

Poggiando una specie di grosso imbuto di latta alla bocca e gridandovi dentro, la sua voce, così amplificata, “spargeva” per vicoli e strade notizie e annunci di ogni genere. Da quelle che potevano essere le ordinanze comunali, alla pubblicità di prodotti o apertura di nuovi negozi.

In proposito ritengo bellissima, e per altri versi significativa, una vecchia canzone del nostro conterraneo, di recente scomparso, Matteo Salvatore.

‘I spegulatùre

Ma erano più le donne ed i bambini dediti a questo, che più che un mestiere, era un’attività stagionale ridotta solo all’immediato periodo successivo alla mietitura del grano, che comunque consentiva un’altra fonte di sostentamento delle famiglie.

Quando le spighe di grano maturo si tagliavano a mano con appositi falcetti, queste andavano a formare i covoni che restavano sul campo, alle spalle dei mietitori che chini proseguivano il loro lavoro e finchè non arrivava il carro, solitamente trainato da buoi, dove venivano collocate per il trasporto sull’aia dove avveniva la battitura, in tempi più antichi, poi la trebbiatura con l’avvento delle macchine. Tutto questo lavoro faceva sì che una certa percentuale di spighe restasse sul campo recisa e non raccolta. Era subito dopo quel momento che le squadre formate da tante “spigolatrici di Sapri”, appunto “entravano in campo” e come cavallette, con il loro andamento costante e movimento ritmico, riuscivano a raccogliere, mettendo in un sacchetto, quello che la provvidenza aveva lasciato per loro. A volte questa attività era permessa, altre volte no, specialmente se nelle vicinanze del campo già falciato ce n’era un altro ancora con il grano da mietere. Il “padrone” allora per paura che gli spigolatori potessero approfittare anche del grano ancora in campo, con opportuni accorgimenti faceva bruciare le stoppie di quello già mietuto distruggendo le spighe lì abbandonate. Ma la povertà e la fame non mettevano limiti alla caparbietà della povera gente, e quando non c’era da spigolare fra le stoppie, si andava anche in quelle bruciate, o in quei campi di grano che per qualche evento erano andati a fuoco, e lì si riuscivano ancora a trovare e raccogliere spighe bruciacchiate,u’ gràne àrse, che è diventata, oggi, una prelibatezza ricercata!!??

‘U matarùle

Era un operaio specializzato nell’abbicare la paglia, a formare delle grosse biche, ‘a mète da pàgghije, nelle prossimità della casa colonica o masseria. Perfette collinette dorate che dovevano avere la loro stabilità per resistere alle intemperie. In seguito arrivarono apposite macchine, le imballatrici, che passando sui campi raccoglievano la paglia, la pressavano e la legavano con fil di ferro, confezionando appunto balle di paglia a forma di grossi parallelepipedi.

U’ lampiunàre

Oggi l’illuminazione pubblica per le vie della città è tutta un’altra cosa. Diffusa e sufficiente, collegata a sistemi “crepuscolari” che la azionano al momento opportuno per tutti i quartieri contemporaneamente, grazie all’energia elettrica. Ma prima col gas, l’olio ed il petrolio occorreva che il lampionaio, all’imbrunire, passasse di palo in palo, munito di una lunga pertica, per attivare il lampione o fanale, e ripassasse all’alba per spegnerlo.

“Tutte le notti, sotto quel fanal …….” cantava Lilì Marlene in una cazone anni ’40.

U’ cantastòrije

Comune a tutti i paesi e città d’Italia, portava in giro e mostrava al pubblico, che gli si faceva intorno, grossi teli su cui erano dipinti i momenti salienti di storie vere ed inventate, tragedie e farse, storie di re, regine e cavalieri, briganti e paladini. Un eventuale accompagnamento di chitarra faceva da sottofondo al racconto cantato, spesso in rime, mentre con una lunga asta indicava il susseguirsi delle scene sul tabellone.

U’ sacrestàne

Anche questo poteva definirsi un mestiere a cui si dedicavano soprattutto persone senza famiglia. Pulire la chiesa, suonare le campane, servire alle funzioni, provvedere ai ceri, lucidare i candelabri, la questua e quant’altro fosse necessario. Me ne ricordo uno, Alfrède u’ sacrestàne che svolgeva il suo compito al Santuario dell’Incoronata, non disdegnava il vino, poi lo rividi anziano in via Giardino, ma tanti anni fa.

Con la sua mola mossa a pedale e montata su un cariolino dotato di una ruota anteriore e due “sdanghe” posteriori per spingerlo, girava per le strade annnunciandosi con un grido prolungato: ” ‘U molafùrbeceeee!! “

I ragazzi erano attratti dalla sua arte che consisteva nel rifare il filo a forbici e coltelli di ogni grandezza e per ogni uso. Scintille venivano sprigionate dal contatto fra la mola ed il metallo delle lame, mentre un barattolino di ferro, opportunamente forato faceva cadere sulla mola un rivolino d’acqua per facilitarne l’effetto abrasivo.

Le lame scintillavano al sole dopo il suo intervento.

‘A lavannàre

Schiena di acciaio e braccia di pietra, o viceversa, come si preferisce, e il movimento ritmico sulla tavola per lavare, ‘u struculatùre, per metà immersa in un contenitore di zinco, ‘a tìne, a forma di tronco di cono con la base più piccola poggiata a terra e che svasava verso l’alto.

La lisciva, miscela di carbonato sodico e potassico per il bucato, si preparava già la sera prima in casa, empiricamente, utilizzando la cenere ( che contiene potassio) ricavata dalla legna bruciata nella stufa economica, questa versata nell’acqua molto calda serviva per mettere i panni a mollo. Poi, sapone giallo di marsiglia e forza di braccia; seguivano diversi risciacqui in acqua fresca e per far sgrondare l’acqua dalle lenzuola di lino o cotone grossolano ci volevano due persone che li torcessero prendendoli da una parte e dall’altra del lato corto. ‘A lavannàre veniva chiamata da chi ne aveva necessità e se lo poteva permettere economicamente.

Ogni tanto alla tavola per lavare andavano “rifatti i denti” che si consumavano per effetto dello sfregamento dei panni.

‘U lustrascàrpe

Il cliente veniva fatto sedere su una specie di trono di legno. Alla base, seduto su uno sgabellino, di solito un ragazzo con qualche barattolo di cromatina ( Marga, Brill, Testa di moro) e spazzole. Un po’ di movimenti precisi e rapidi e le scarpe tornavano come nuove, almeno le tomaie.

‘U ‘mbrellàre

“Ombrellàre, aggiustàteve ‘u ”mbrèlle!!” era il grido con cui si annunciava l’uomo che riparava gli ombrelli. Le stecche rotte venivano sostituite, i buchi nella tela rammendati e rappezzati, i manici sostituiti.

Un ombrello doveva durare quanto una vita, se possibile, e passare in eredità a qualche familiare.

U’ vasciaiùle

Era l’uomo che veniva calato nella fossa granaria per riempire il secchio che portava il prodotto in superficie.

Lavoravano in superficie, ai bordi della fossa granaria, tiravano su i secchi ricolmi di grano. Altro compito loro assegnato era quello di aprire e richiudere le fosse.

U’ caravunàre

Non quello che nei boschi produceva il carbone, ma inteso come venditore e trasportatore di carbone. Di solito il carbone veniva stoccato in una grotta le cui volte diventavano nere da non poterci più distinguere niente all’interno. Anche chi vi lavorava, da mane a sera, era sempre coperto da una fuliggine nera, si distingueva solo il bianco degli occhi e il rosso delle labbra come in una maschera grottesca. Il carbone, a pezzatura più grossa, serviva più per cucinare ( ‘a furnacèlle ), la carbonella, più piccola, per il riscaldamento domestico; ripostane, a mo’ di montagnella, una certa quantità nell’apposito contenitore ( ‘a vracère) se ne provocava l’accensione.

‘A mataràzzere

Munita di un solo lungo ago, interveniva dopo che la lana che riempiva i materassi era stata lavata, asciugata al sole e cardata a mano. Il suo compito era quello di riempire il materasso in modo uniforme, evitando fossi e gobbe e poi di creare, cucendo appunti col suo ago, l’orlo laterale.

Costruiva corde di ogni tipo, grandezza e per ogni uso. In questa attività veniva molto sfruttato il lavoro minorile.

U’ lattàre

Prima che le norme igieniche imponessero la vendita del latte in maniera più consona, pastorizzazione, imbottigliamento e che l’uomo con un carrettino a due ruote spinto da una bicicletta lo portasse a domicilio, questa attività era svolta a Foggia da una “casta” ben precisa ” i crapàre “. Questi vivevano tutti nella stessa zona, quasi in promiscuità, con i loro animali, capre e vacche, che li seguivano per le vie dove a richiesta venivano sottoposti alla mungitura.

Il capraro portava un campanellino infilato a un dito per annunciare il suo passaggio, ma all’epoca non vi era grande consumo di latte, solo chi economicamente se lo poteva permettere, se non costretti in occasione di bambini o anziani ammalati.

“Anìlle, Anìlle, / tu t’è ‘mparàte / l’àrte du caprarìlle” / “U’ caprarìlle, segnò, / qu’ìle ca pòrte / u’ làtte e’ malàte!!”

Oltre al latte, vendevano la quagliata, latte raffermato con il caglio, che veniva mangiata stendendola su una fetta di pane.

‘A vammàne

Era l’ostetrica, la levatrice dell’epoca, insomma una donna più esperta di altre ad assistere ai parti. Nel migliore dei casi, quando veniva chiamata per assistere una partoriente, si recava accompagnata da un facchino che portava sulle spalle una specie di cassa, trasformabile in una “comoda” poltrona, sulla quale si sedeva chi doveva partorire.

‘U stacciàre

Costruiva e vendeva per le vie, portandoli appesi ad una lunga pertica, setacci di ogni genere, a maglie grosse per passare le granaglie, più fini per la farina, ‘a setèlle, ‘u farnàre. All’epoca il grano veniva macinato più grossolanamente, per cui la farina conteneva della impurità , il cruschello, che restava appunto nel setaccio mentre la farina riusciva ad attraversare le strette maglie dell’attrezzo e si depositava in cerchi concentrici sull’asse di legno, u’ tavelìre, per impastare il pane, stendere la sfoglia utilizzando u’ laghenatùre, arrotolare u’ cicùle per fare le orecchiette, o tagliare i troccoli utilizzando ‘a chetàrre o u’ trucchele di legno o di ottone. Il cruschello veniva usato per l’alimentazione degli animali, ma in tempi di fame e di guerra veniva impastato, cotto al forno e mangiato.

L’urtulàne

Specializzato nella cura e nei lavori dell’orto, se proprietario dello stesso poi provvedeva a venderne anche i prodotti in maniera ambulante per le vie, o con posto fisso al mercato. Oggi tutti i prodotti dell’orto sono reperibili in ogni stagione (importazione da altri paesi, serre), prima ,invece, l’orto invernale dava cavoli, cappucci, rape, ecc., mentre quello estivo fave, piselli, insalate e quant’altro. La città di Foggia era circondata de grandi orti, l’ùrte San Pasquàle, l’ùrte Cuttàne, l’ùrte Saggèse.

Ancora ricorre nel dire dei più anziani il vecchio proverbio foggiano: “Zòmbe u’ cetrùle e vàce ‘n gùle a l’urtulàne”

U’ curàtele

Era l’uomo di fiducia del padrone della grossa masseria. Lo sostituiva in tutte le più importanti attività, organizzava, dirigeva e sorvegliava. Con il loro saper fare e per effetto dello spezzettamento delle grandi proprietà, più di un curatolo è diventato proprietario. Infatti, questo vecchio detto è molto significativo: “Massarìje senza lògge e curàtele sènza lègge”. A lui facevano capo tutte le figure di lavoranti presenti nella masseria oltre agli stagionali per la mietitura del grano che a fine giornata di lavoro, stanchi ed affamati, in forma più o meno sfottente gli si rivolgevano dicendo:”Curàtele e curatulòne mìtte a vòlle u’ cavedàròne”.

A volte il curatolo poteva assumere le vesti del sovrastante, u’ sovrastànde, passando da una sorveglianza generica ad una più diretta, a vista, e specifica, in occasione, per esempio, della scerbatura delle erbe infestanti del grano, della semina, della mietitura. In quei momenti la sua presenza sul campo, a cavallo, se mai con il fucile a tracolla, il sigaro in bocca, diventava quasi asfissiante e provocatoria, anche le soste per bere l’acqua dovevano rientrare nel numero e nella durata da lui stabilita.

Questo il commento fatto da due braccianti, padre e figlio, che lavoravano fianco a fianco: “Tatà, ma chi ijè quìdde ca sèmpe conta!!??” dice il figlio, “Non dè rètte a quìdde, ijè nu vìzzije ca tène da sèmpe!!”, risponde il padre. (dialetto basso Tavoliere)

Ricevo e pubblico questo prezioso contributo di Arturo Pagliara:

Geseppe Papà, : U’ Curàtele du Scazzusille

RIZZI Giuseppe nato il 27.10.1868 morto il 4.2.1945

Coniugato con De Biase Anna Maria, con la quale ha avuto ben 9 figli:

Francesco, Nicola, Romeo, Armando, Vincenza, Rosa, Giulia, Iolanda(tutt’ora vivente classe 1915), Silvana.

Dai racconti di mia madre e da quelli dei miei familiari spesso sentivo ricordare la figura del mio bisnonno, amato da tutti i suoi familiari ma anche da tantissima gente, poiché era di una generosità fantastica.

Il suo mestiere era, appunto, il curatolo, figura di uomo di fiducia di proprietari di grandi masserie e responsabile di tutte le faccende legate al lavoro nei campi come: organizzare il lavoro dei braccianti, provvedere alle paghe, controllare l’operato e provvedere al ristoro degli operai nelle soste di lavoro.

Sebbene questa tipologia di responsabilità coincidesse con la figura di uomo rude e integerrimo, al contrario il mio bisnonno basava il rapporto sul rispetto e lealtà sia con gli operai che con il padrone.

Il padrone del quale, purtroppo non rammento il cognome, era un facoltoso proprietario terriero conosciuto con il soprannome di : U’ Scazzusille.

Si racconta che la stragrande maggioranza dei curatoli riuscivano a diventare anch’essi proprietari, sia con sistemi leciti che con qualche sotterfugio.

Non è stato ne in una maniera e ne nell’altra, il caso del mio bisnonno forse perché la tanto famosa generosità era in contrasto con l’avidità di chi tanto vuole senza mai dare.

Si racconta, che il bisnonno soleva, a fine giornata di lavoro mettersi a tavola con tutti i suoi familiari presenti in una grande casa posta al pianoterra, con le porte aperte affinché chiunque passava poteva accingersi al suo umile desco,( testimone di questi fatti anche il defunto mio suocero Petrone Ciro, che anch’ egli è stato ospite del mio bisnonno,senza avere nessun rapporto di parentela), inoltre a tutti nipotini elargiva piccole monetine e una carezza o un bacio.

Tutto ciò lo rendeva felice e godeva del rispetto di tantissimi concittadini al punto che, mi raccontano i miei familiari, quando è passato a miglior vita le testimonianze di affetto sono state infinite.

U’ Scarpàre

La ricamatrice

A’ Canestrère (costruttrice di canestri)

( a cura di Raffaele De Seneen)

Scrivani d’altri tempi al Piano delle Fosse

Tra i lavori ormai da tempo scomparsi vi era quello dello scrivano, il tasso di alfabetizzazione ha raggiunto oggi punte altissime, ma un tempo, leggere e scrivere era privilegio di poche persone e si aveva molto bisogno, soprattutto tra le classi più povere, degli scrivani.

Questo particolare mestiere era esercitato soprattutto dagli uomini, ma vi erano anche alcune scrivane donne, che svilupparono maggiormente la loro attività nel periodo della prima guerra mondiale, leggendo e trascrivendo le lettere dal fronte, perché, salvo pochi anziani, gran parte degli uomini validi erano stati chiamati alle armi.

A Foggia, quindi, molte donne, in casa propria, o presso le bottegucce di qualche vecchio artigiano, leggevano a chi non era in grado di farlo, per pochi centesimi, duesoldi, le lettere dal fronte e ne trascrivevano eventuali risposte.

Una di queste figure tipiche di scrivane fu Antonietta Carella, detta la Carabiniera (nella foto) per il suo aspetto imponente; nonna paterna dello scrivente, ella esercitava il mestiere di scrivana appena fuori l’arco di Porta Arpana, nell’antico Piano delle Fosse, precisamente sulla cosiddetta Panchina di S.Giovanni; con questo nome era indicata quella fila di vecchie case sorte in rialzo rispetto al piano stradale e che, partendo a sinistra della facciata della chiesa barocca di San Giovanni Battista, prosegue ancora oggi fino al cavalcavia ferroviario.

La signorina Carella, aveva appena fatto in tempo ad apprendere quei pochi insegnamenti necessari a leggere e scrivere quando, la prematura morte dei suoi genitori, non le permise più di continuare gli studi: le poche nozioni di era già in possesso le furono utili per sbarcare il lunario in un’epoca certamente difficile. L’intraprendente Carella iniziò leggendo documenti e compilando domande per parenti e conoscenti, le lettere non erano ancora molte; non speculava sull’ignoranza altrui, pochi centesimi, o qualche bene di consumo per i più poveri: uova, mele o altro, rappresentavano i prezzi di una lettura.

Con lo scoppio della prima guerra mondiale, però, le cose cambiarono, la posta acquistò un’importanza maggiore e la gente si rivolse sempre di più agli scrivani. Antonietta Carella, o semplicemente la Carabiniera, come la chiamava la gente, era sempre a disposizione presso la sua casa nei pressi della Chiesa di San Giovanni Battista; sulla sua scrivania non mancavano mai la penna d’oca e l’inchiostro di seppia nella boccettina.

Se le notizie erano buone, accettava il solito compenso di pochi centesimi; ma, come a volte succedeva, era costretta a riferirne di cattive: ferite, malattie, prigionie, ecc. ed allora una semplice stretta di mano ed un grazie potevano anche bastare.

( a cura di Carmine de Leo)